От каких свойств сердечника зависят вихревые токи

Что такое вихревые токи и почему их еще называют токами Фуко? Причины возникновения данного явления и способы применения.

В электричестве есть целый ряд явлений, которые нужно знать специалистам. Хоть и не вся информация может пригодиться в повседневной практике, но иногда поможет понять причину какой либо проблемы. Вихревые токи послужили причиной становления некоторых технологических ухищрений при изготовлении электрических машин и даже стали основой для принципа работы некоторых изобретений. Давайте разберемся, что такое вихревые токи Фуко и как они возникают. Содержание:

- Краткое определение

- История открытия

- Вред от вихревых токов

- Как снизить потери

- Применение на практике

Краткое определение

Вихревые токи — это токи, которые протекают в проводниках под воздействием на них переменного магнитного поля. Не обязательно поле должно изменяться, может и тело двигаться в магнитном поле, все равно в нем начнёт течь ток.

Нельзя найти реальную траекторию движения токов для их учёта, ток протекает там, где находит путь с наименьшим сопротивлением. Вихревые токи всегда протекают по замкнутому контуру. Основные условия для его возникновения — нахождение предмета в переменном магнитном поле или его перемещение относительно поля.

История открытия

В 1824 году учёный Д.Ф. Араго проводил эксперимент. Он на одной оси смонтировал медный диск, над ним расположил магнитную стрелку. При вращении магнитной стрелки диск начинал двигаться. Так впервые наблюдали явление вихревых токов. Диск начинал вращаться из-за того, что из-за протекания токов появлялось магнитное поле, которое взаимодействовало со стрелкой. Это назвали, тогда как явление Араго.

Спустя пару лет М. Фарадей, открывший закон электромагнитной индукции, объяснял это явление таким образом: подвижное магнитное поле наводит в диске ток (как в замкнутом контуре) и он взаимодействует с полем стрелки.

Почему второе название — это токи Фуко? Потому что физик Фуко подробно исследовал явление вихревых токов. В ходе своих исследований он сделал великое открытие. Оно заключалось в том, что тела под воздействием вихревых токов нагреваются. С теорией разобрались, теперь мы расскажем о том, где применяются токи Фуко и какие вызывают проблемы.

На видео ниже предоставлено более подробное определение данного явления:

Вред от вихревых токов

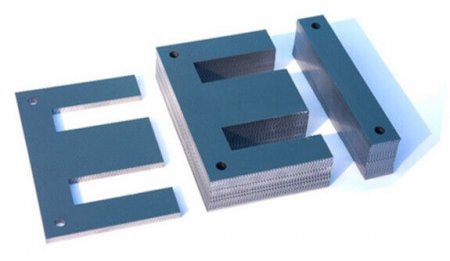

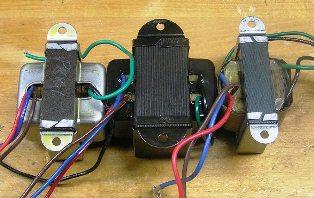

Если вы рассматривали конструкцию сетевого трансформатора 50 Гц, наверняка обратили внимание, что его сердечник набран из тонких листов, хотя может показаться что проще было сделать цельную литую конструкцию.

Дело в том, что так борются с вихревыми токами. Фуко установил нагрев тел, в которых они протекают. Так как работа трансформатора и основана на принципах взаимодействия переменных магнитных полей, то вихревые токи неизбежны.

Любой нагрев тел – это выделение энергии в виде тепла. В таком случае будут возникать потери в сердечнике. Чем это опасно? В электроустановке сильный нагрев приводит к разрушению изоляции обмоток и выходу из строя машины. Вихревые токи зависят от магнитных свойств сердечника.

Как снизить потери

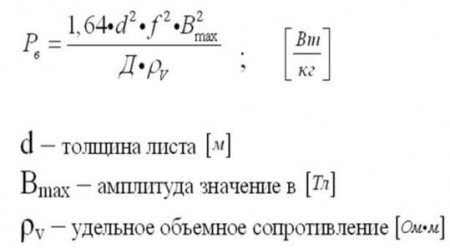

Потери энергии в магнитопроводе не приносят пользы, тогда как с ними бороться? Чтобы снизить их величину сердечник набирают из тонких пластин электротехнической стали — это своеобразные меры профилактики для снижения паразитных токов. Такие потери описывает формула, по которой можно произвести расчет:

Как известно: чем меньше сечение проводника, тем больше его сопротивление, а чем больше его сопротивление, тем меньше ток. Пластины изолируют друг от друга окалиной или слоем лака. Сердечники крупных трансформаторов стягиваются изолированной шпилькой. Так снижают потери сердечника, т.е. это и есть основные способы уменьшения токов Фуко.

Какие последствия от влияния этого явления? Магнитное поле, возникающее из-за протекания токов Фуко ослабляет поле, из-за которого они возникли. То есть вихревые токи уменьшают силу электромагнитов. То же самое касается и конструкции деталей электродвигателей и генератора: ротора и статора.

Применение на практике

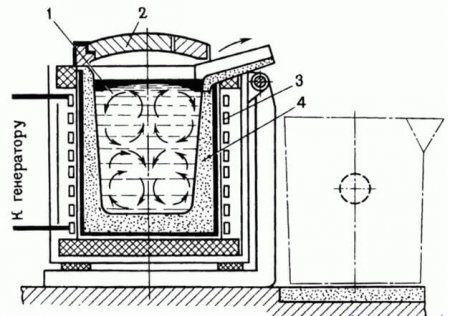

Теперь о полезных сферах применения токов Фуко. Огромный вклад был внесен в металлургию изобретением индукционных сталеплавильных печей. Они устроены таким образом, что расплавляемую массу металла помещают внутри катушки, через которую протекает ток высокой частоты. Его магнитное поле наводит большие токи внутри металла до его полного плавления.

Примечание автора! Развитие индукционных печей значительно повысило экологичность производства металла и изменило представление о методах плавки. Я работаю на металлургическом комбинате, где десять лет назад запустили новый высокотехнологичный цех с такими установками, а спустя несколько лет после освоения нового оборудования был закрыт классический мартен. Это говорит о продуктивности такого способа нагрева металлов. Также используются вихревые токи для поверхностной закалки металла.

Наглядное применение на практике:

Кроме металлургии они используются на производстве электровакуумных приборов. Проблемой является полное удаление газов перед герметизацией колбы. С помощью токов Фуко электроды лампы разогревают до высоких температур, таким способом деактивируя газ.

В быту вы можете встретить кухонные индукционные плиты, на которых готовят пищу, благодаря как раз применению данного явления. Как видите, вихревые токи имеют свои плюсы и минусы.

Токи Фуко несут и пользу, и вред. В некоторых случаях их влияние влечёт за собой не электрические проблемы. Например, трубопровод, проложенный около кабельных линий, быстрее сгнивает без видимых сторонних причин. В то же время устройства индукционного нагрева довольно показали себя с хорошей стороны, тем более такой прибор для бытового использования можно собрать самому. Надеемся, теперь вы знаете, что такое вихревые токи Фуко, а также какое применение нашлось им на производстве и в быту.

Материалы по теме:

- Как сделать индукционный котел своими руками

- Зависимость сопротивления проводника от температуры

- Правило буравчика простыми словами

Нравится

0)Не нравится

0)

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 ноября 2018; проверки требуют 6 правок.

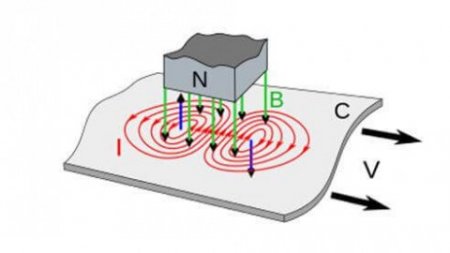

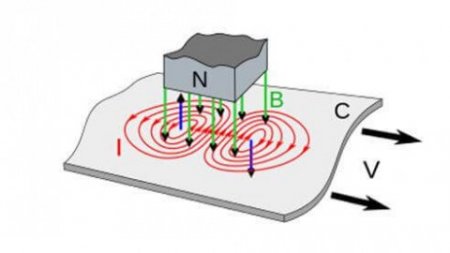

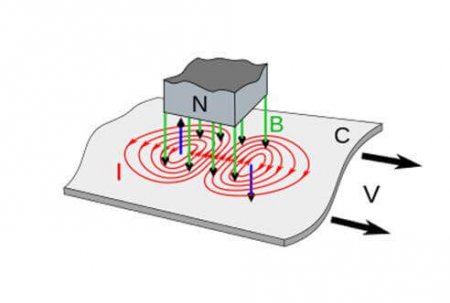

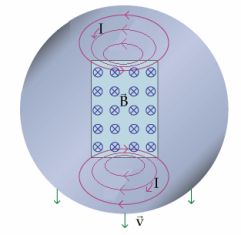

Иллюстрация возникновения токов Фуко в движущейся в постоянном магнитном поле проводящей (металлической) пластине C. Вектор магнитной индукции B показан зелеными стрелками, вектор V скорости движения пластин — черными стрелками, силовые линии вектора плотности электрического тока I — красным цветом (эти линии замкнутые, “вихревые”).

Источником магнитного поля является постоянный магнит, его фрагмент показан вверху рисунка серым цветом. Вектор магнитной индукции B направлен от северного (N) полюса магнита, магнитное поле пронизывает пластину. В материале пластины, входящем под магнит, т.е. слева, магнитная индукция изменяется во времени, возрастает (dBn/dt > 0), и в соответствии с законами Фарадея и Ома в материале пластины возникает (наводится, “индуцируется”) замкнутый (вихревой) электрический ток. Этот ток течет против часовой стрелки и, по закону Ампера, создает свое собственное магнитное поле, вектор магнитной индукции которого показан синей стрелкой, направленной перпендикулярно плоскости протекания тока, вверх.

Справа, в материале пластины, удаляющемся от магнита, магнитное поле тоже меняется во времени, однако оно ослабевает, и силовые линии возникающего справа еще одного электрического тока направлены по часовой стрелке.

Точно под магнитом “левый” и “правый” вихри токов направлены в одну и ту же сторону, плотность суммарного электрического тока максимальна. На движущиеся в этой области электрические заряды, поток которых образует электрический ток, в сильном магнитном поле действует сила Лоренца, направленная (по правилу левой руки) против вектора скорости V. Эта сила Лоренца тормозит пластину C. Взаимодействие магнитного поля магнита и магнитного поля индуцированных токов приводит к тому, что результирующее распределение потока магнитного поля в окрестности полюса N магнита отличается от случая неподвижной пластины C (и зависит от скорости V), хотя суммарный поток вектора магнитной индукции остается неизменным (при условии, что материал магнита и пластины C не входит в насыщение).

У этого термина существуют и другие значения, см. Ток.

Вихревые токи, или токи Фуко́ (в честь Ж. Б. Л. Фуко) — вихревой[1] индукционный[2] объёмный электрический ток[3], возникающий в электрических проводниках при изменении во времени потока действующего на них магнитного поля.

Впервые вихревые токи были обнаружены французским учёным Д. Ф. Араго (1786—1853) в 1824 г. в медном диске, расположенном на оси под вращающейся магнитной стрелкой. За счёт вихревых токов диск приходил во вращение. Это явление, названное явлением Араго, было объяснено несколько лет спустя M. Фарадеем с позиций открытого им закона электромагнитной индукции: вращаемое магнитное поле наводит в медном диске вихревые токи, которые взаимодействуют с магнитной стрелкой. Вихревые токи были подробно исследованы французским физиком Фуко (1819—1868) и названы его именем. Фуко также открыл явление нагревания металлических тел, вращаемых в магнитном поле, вихревыми токами.

Токи Фуко возникают под действием изменяющегося во времени (переменного) магнитного поля[4] и по физической природе ничем не отличаются от индукционных токов, возникающих в проводах и вторичных обмотках электрических трансформаторов.

Поскольку электрическое сопротивление массивного[5] проводника может быть мало, то сила индукционного электрического тока, обусловленного токами Фуко, может достигать чрезвычайно больших значений. В соответствии с правилом Ленца токи Фуко в объеме проводника выбирают такой путь, чтобы в наибольшей мере противодействовать причине, вызывающей их протекание. Поэтому, в частности, движущиеся в сильном магнитном поле хорошие проводники испытывают сильное торможение, обусловленное взаимодействием токов Фуко с внешним магнитным полем. Этот эффект используется для демпфирования подвижных частей гальванометров, сейсмографов и других приборов без использования силы трения, а также в некоторых конструкциях тормозных систем железнодорожных поездов.

Применение[править | править код]

Тепловое действие токов Фуко используется в индукционных печах, где в катушку, питаемую высокочастотным генератором большой мощности, помещают проводящее тело, в котором возникают вихревые токи, разогревающие его до плавления. Подобным образом работают индукционные плиты, в которых металлическая посуда разогревается вихревыми токами, создаваемыми переменным магнитным полем катушки, расположенной внутри плиты.

С помощью токов Фуко осуществляется прогрев металлических частей вакуумных установок для их дегазации.

В соответствии с правилом Ленца вихревые токи протекают внутри проводника по таким путям и направлениям, чтобы своим действием возможно сильнее противиться причине, которая их вызывает. Вследствие этого при движении в магнитном поле на хорошие проводники действует тормозящая сила, вызываемая взаимодействием вихревых токов с магнитным полем. Этот эффект используется в ряде приборов для демпфирования колебаний их подвижных частей.

Во многих случаях токи Фуко могут быть нежелательными. Для борьбы с ними принимаются специальные меры: с целью предотвращения потерь энергии на нагревание сердечников трансформаторов, эти сердечники набирают из тонких пластин, разделённых изолирующими прослойками (шихтовка). Появление ферритов сделало возможным изготовление этих сердечников сплошными.

Вихретоковый контроль — один из методов неразрушающего контроля изделий из токопроводящих материалов.

Примечания[править | править код]

- ↑ Термин вихревой означает, что силовые линии тока замкнуты.

- ↑ Индукционным называют электрический ток, создаваемый (наводимый) в проводнике за счет взаимодействия проводника с переменным во времени магнитным (электромагнитным) полем, а не за счет действия включенных в разрыв цепи источников тока и ЭДС (гальванических элементов и т.п.).

- ↑ Часто используется термин токи во множественном числе, поскольку токи Фуко представляют собой электрический ток в объеме проводника, и в отличие от индукционного тока во вторичной обмотке трансформатора затруднительно указать единственную “электрическую цепь” для тока, единственную замкнутую траекторию движения электрических зарядов в толще проводника.

- ↑ Строго говоря — под действием переменного электромагнитного поля

- ↑ То есть обладающего большой площадью поперечного току сечения

Литература[править | править код]

- Сивухин Д. В.: Общий курс физики, том 3. Электричество. 1977

- Савельев И. В.: Курс общей физики, том 2. Электричество. 1970

- Неразрушающий контроль: справочник: В 7т. Под общ. ред. В. В. Клюева. Т. 2: В 2 кн.-М.:Машиностроение, 2003.-688 с.: ил.

Ссылки[править | править код]

- Про вихревые токи в «Школе для электрика»

Источник

ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòàõ, ïðèáîðàõ è ìàøèíàõ ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè èíîãäà äâèæóòñÿ â ìàãíèòíîì ïîëå èëè íåïîäâèæíûå ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè ïåðåñåêàþòñÿ ñèëîâûìè ëèíèÿìè ìåíÿþùåãîñÿ ïî âåëè÷èíå ìàãíèòíîãî ïîëÿ.  ýòèõ ìåòàëëè÷åñêèõ äåòàëÿõ èíäóêòèðóåòñÿ ÝÄÑ ñàìîèíäóêöèè.

Ïîä äåéñòâèåì ýòèõ ý. ä. ñ. â ìàññå ìåòàëëè÷åñêîé äåòàëè ïðîòåêàþò âèõðåâûå òîêè (òîêè Ôóêî), êîòîðûå çàìûêàþòñÿ â ìàññå, îáðàçóÿ âèõðåâûå êîíòóðû òîêîâ.

Âèõðåâûìè òîêàìè (òàêæå òîêàìè Ôóêî) íàçûâàþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèå òîêè, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè â ïðîâîäÿùåé ñðåäå (îáû÷íî â ìåòàëëå) ïðè èçìåíåíèè ïðîíèçûâàþùåãî åå ìàãíèòíîãî ïîòîêà.

Âèõðåâûå òîêè ïîðîæäàþò ñâîè ñîáñòâåííûå ìàãíèòíûå ïîòîêè, êîòîðûå, ïî ïðàâèëó Ëåíöà, ïðîòèâîäåéñòâóþò ìàãíèòíîìó ïîòîêó êàòóøêè è îñëàáëÿþò åãî. Êðîìå òîãî, îíè âûçûâàþò íàãðåâ ñåðäå÷íèêà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áåñïîëåçíîé òðàòîé ýíåðãèè.

Ïóñòü èìååòñÿ ñåðäå÷íèê èç ìåòàëëè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Ïîìåñòèì íà ýòîò ñåðäå÷íèê êàòóøêó, ïî êîòîðîé ïðîïóñòèì ïåðåìåííûé òîê. Âîêðóã êàòóøêè îêàæåòñÿ ïåðåìåííûé ìàãíèòíûé òîê, ïåðåñåêàþùèé ñåðäå÷íèê. Ïðè ýòîì â ñåðäå÷íèêå ñòàíåò íàâîäèòüñÿ èíäóöèðîâàííàÿ ÝÄÑ, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, âûçûâàåò â ñåðäå÷íèêå òîêè, íàçûâàåìûå âèõðåâûìè. Ýòè âèõðåâûå òîêè íàãðåâàþò ñåðäå÷íèê. Òàê êàê ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ñåðäå÷íèêà íåâåëèêî, òî íàâîäèìûå â ñåðäå÷íèêàõ èíäóöèðîâàííûå òîêè ìîãóò îêàçûâàòüñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøèìè, à íàãðåâ ñåðäå÷íèêà – çíà÷èòåëüíûì.

Âîçíèêîíâåíèå òîêîâ Ôóêî (âèõðåâûõ òîêîâ)

Âïåðâûå âèõðåâûå òîêè áûëè îáíàðóæåíû ôðàíöóçñêèì ó÷¸íûì Ä.Ô. Àðàãî (1786 – 1853) â 1824 ã. â ìåäíîì äèñêå, ðàñïîëîæåííîì íà îñè ïîä âðàùàþùåéñÿ ìàãíèòíîé ñòðåëêîé. Çà ñ÷¸ò âèõðåâûõ òîêîâ äèñê ïðèõîäèë âî âðàùåíèå. Ýòî ÿâëåíèå, íàçâàííîå ÿâëåíèåì Àðàãî, áûëî îáúÿñíåíî íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ M. Ôàðàäååì ñ ïîçèöèé îòêðûòîãî èì çàêîíà ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè.

Âèõðåâûå òîêè áûëè ïîäðîáíî èññëåäîâàíû ôðàíöóçñêèì ôèçèêîì Ôóêî (1819 – 1868) è íàçâàíû åãî èìåíåì. Îí íàçâàë ÿâëåíèå íàãðåâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ òåë, âðàùàåìûõ â ìàãíèòíîì ïîëå, âèõðåâûìè òîêàìè.

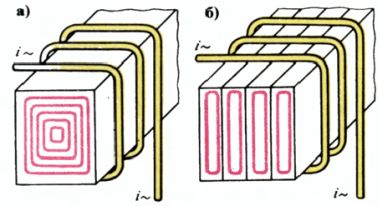

êà÷åñòâå ïðèìåðà íà ðèñóíêå ïîêàçàíû âèõðåâûå òîêè, èíäóêòèðóåìûå â ìàññèâíîì ñåðäå÷íèêå, ïîìåùåííîì â êàòóøêó, îáòåêàåìóþ ïåðåìåííûì òîêîì. Ïåðåìåííîå ìàãíèòíîå ïîëå èíäóêòèðóåò òîêè, êîòîðûå çàìûêàþòñÿ ïî ïóòÿì, ëåæàùèì â ïëîñêîñòÿõ, ïåðïåíäèêóëÿðíûõ íàïðàâëåíèþ ïîëÿ.

Âèõðåâûå òîêè: à – â ìàññèâíîì ñåðäå÷íèêå, á – â ïëàñòèí÷àòîì ñåðäå÷íèêå

Ñïîñîáû óìåíüøåíèÿ òîêîâ Ôóêî

Ìîùíîñòü, çàòðà÷èâàåìàÿ íà íàãðåâ ñåðäå÷íèêà âèõðåâûìè òîêàìè, áåñïîëåçíî ñíèæàåò ÊÏÄ òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ ýëåêòðîìàãíèòíîãî òèïà.

×òîáû óìåíüøèòü ìîùíîñòü âèõðåâûõ òîêîâ, óâåëè÷èâàþò ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ìàãíèòîïðîâîäà, äëÿ ýòîãî ñåðäå÷íèêè íàáèðàþò èç îòäåëüíûõ òîíêèõ (0,1- 0,5 ìì) ïëàñòèí, èçîëèðîâàííûõ äðóã îò äðóãà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ëàêà èëè îêàëèíû.

Ìàãíèòîïðîâîäû âñåõ ìàøèí è àïïàðàòîâ ïåðåìåííîãî òîêà è ñåðäå÷íèêè ÿêîðåé ìàøèí ïîñòîÿííîãî òîêà ñîáèðàþò èç èçîëèðîâàííûõ äðóã îò äðóãà ëàêîì èëè ïîâåðõíîñòíîé íåïðîâîäÿùåé ïëåíêîé (ôîñôàòèðîâàííûõ) ïëàñòèí, âûøòàìïîâàííûõ èç ëèñòîâîé ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ñòàëè. Ïëîñêîñòü ïëàñòèí äîëæíà áûòü ïàðàëëåëüíà íàïðàâëåíèþ ìàãíèòíîãî ïîòîêà.

Ïðè òàêîì äåëåíèè ñå÷åíèÿ ñåðäå÷íèêà ìàãíèòîïðîâîäà âèõðåâûå òîêè ñóùåñòâåííî îñëàáëÿþòñÿ, òàê êàê óìåíüøàþòñÿ ìàãíèòíûå ïîòîêè, êîòîðûìè ñöåïëÿþòñÿ êîíòóðû âèõðåâûõ òîêîâ, à ñëåäîâàòåëüíî, ïîíèæàþòñÿ è èíäóêòèðóåìûå ýòèìè ïîòîêàìè ý. ä. ñ, ñîçäàþùèå âèõðåâûå òîêè.

ìàòåðèàë ñåðäå÷íèêà òàêæå ââîäÿò ñïåöèàëüíûå äîáàâêè, òàêæå óâåëè÷èâàþùèå åãî ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ôåððîìàãíåòèêà ýëåêòðîòåõíè÷åñêóþ ñòàëü ïðèãîòîâëÿþò ñ ïðèñàäêîé êðåìíèÿ.

Øèõòîâàííûé ìàãíèòîïðîâîä òðàíñôîðìàòîðà

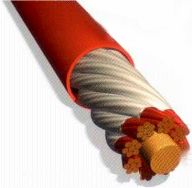

Ñåðäå÷íèêè íåêîòîðûõ êàòóøåê (áîáèí) íàáèðàþò èç êóñêîâ îòîææåííîé æåëåçíîé ïðîâîëîêè. Ïîëîñêè æåëåçà ðàñïîëàãàþò ïàðàëëåëüíî ëèíèÿì ìàãíèòíîãî ïîòîêà. Âèõðåâûå æå òîêè, ïðîòåêàþùèå â ïëîñêîñòÿõ, ïåðïåíäèêóëÿðíûõ íàïðàâëåíèþ ìàãíèòíîãî ïîòîêà, îãðàíè÷èâàþòñÿ èçîëèðóþùèìè ïðîêëàäêàìè. Äëÿ ìàãíèòîïðîâîäîâ ïðèáîðîâ è óñòðîéñòâ, ðàáîòàþùèõ íà âûñîêîé ÷àñòîòå, ïðèìåíÿþò ìàãíåòîäèýëåêòðèêè. ×òîáû ñíèçèòü âèõðåâûå òîêè â ïðîâîäàõ, ïîñëåäíèå èçãîòàâëèâàþò â âèäå æãóòà èç îòäåëüíûõ æèë, èçîëèðîâàííûõ äðóã îò äðóãà.

Ëèöåíäðàò – ýòî ñèñòåìà ïåðåïëåòåííûõ ìåäíûõ ïðîâîäîâ, â êîòîðîé êàæäàÿ æèëà èçîëèðîâàíà îò ñîñåäíèõ. Ëèöåíäðàò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà âûñîêî÷àñòîòíûõ òîêàõ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïàðàçèòíûõ òîêîâ è òîêîâ Ôóêî.

Ïðèìåíåíèå òîêîâ Ôóêî

ðÿäå ñëó÷àåâ âèõðåâûå òîêè èñïîëüçóþòñÿ â òåõíèêå, íàïðèìåð äëÿ òîðìîæåíèÿ âðàùàþùèõñÿ ìàññèâíûõ äåòàëåé. Ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà, íàâîäèìàÿ â ýëåìåíòàõ äåòàëè ïðè ïåðåñå÷åíèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, âûçûâàåò â åå òîëùå çàìêíóòûå òîêè, êîòîðûå, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ìàãíèòíûì ïîëåì, ñîçäàþò çíà÷èòåëüíûå ïðîòèâîäåéñòâóþùèå ìîìåíòû.

Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå òàêîå ìàãíèòîèíäóêöèîííîå òîðìîæåíèå äëÿ óñïîêîåíèÿ äâèæåíèÿ ïîäâèæíûõ ÷àñòåé ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, â ÷àñòíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîòèâîäåéñòâóþùåãî ìîìåíòà è òîðìîæåíèÿ ïîäâèæíîé ÷àñòè ýëåêòðè÷åñêèõ ñ÷åò÷èêîâ.

ýòèõ ïðèáîðàõ äèñê, óêðåïëåííûé íà îñè ñ÷åò÷èêà, âðàùàåòñÿ â çàçîðå ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà. Íàâîäèìûå â ìàññå äèñêà ïðè ýòîì äâèæåíèè âèõðåâûå òîêè, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ïîòîêîì òîãî æå ìàãíèòà, ñîçäàþò ïðîòèâîäåéñòâóþùèé è òîðìîçÿùèé ìîìåíòû.

Íàïðèìåð, âèõðåâûå òîêè íàøëè â óñòðîéñòâå ìàãíèòíîãî òîðìîçà äèñêà ýëåêòðè÷åñêîãî ñ÷åò÷èêà. Âðàùàÿñü, äèñê ïåðåñåêàåò ìàãíèòíûå ñèëîâûå ëèíèè ïîñòîÿííîãî ìàãíèòà.  ïëîñêîñòè äèñêà âîçíèêàþò âèõðåâûå òîêè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàþò ñâîè ìàãíèòíûå ïîòîêè â âèäå òðóáî÷åê âîêðóã âèõðåâîãî òîêà. Âçàèìîäåéñòâóÿ ñ îñíîâíûì ïîëåì ìàãíèòà, ýòè ïîòîêè òîðìîçÿò äèñê.

ðÿäå ñëó÷àåâ, ïðèìåíÿÿ âèõðåâûå òîêè, ìîæíî èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, êîòîðûå íåâîçìîæíî ïðèìåíèòü áåç òîêîâ âûñîêîé ÷àñòîòû. Íàïðèìåð, ïðè èçãîòîâëåíèÿ âàêóóìíûõ ïðèáîðîâ è óñòðîéñòâ èç áàëëîíà íåîáõîäèìî òùàòåëüíî îòêà÷àòü âîçäóõ è èíûå ãàçû. Îäíàêî â ìåòàëëè÷åñêîé àðìàòóðå, íàõîäÿùåéñÿ âíóòðè áàëëîíà, èìåþòñÿ îñòàòêè ãàçà, êîòîðûå ìîæíî óäàëèòü òîëüêî ïîñëå çàâàðèâàíèÿ áàëëîíà.

Äëÿ ïîëíîãî îáåçãàæèâàíèÿ àðìàòóðû âàêóóìíûé ïðèáîð ïîìåùàþò â ïîëå âûñîêî÷àñòîòíîãî ãåíåðàòîðà, â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ âèõðåâûõ òîêîâ àðìàòóðà íàãðåâàåòñÿ äî ñîòåí ãðàäóñîâ, îñòàòêè ãàçà ïðè ýòîì íåéòðàëèçóþòñÿ.

Èñïîëüçîâàíèå âèõðåâûõ òîêîâ ïðè èíäóêöèîííîé çàêàëêå ìåòàëëîâ

Ïðèìåðîì ïîëåçíîãî ïðèìåíåíèÿ âèõðåâûõ òîêîâ, âûçûâàåìûõ ïåðåìåííûì ïîëåì, ìîãóò ñëóæèòü ýëåêòðè÷åñêèå èíäóêöèîííûå ïå÷è.  íèõ ìàãíèòíîå ïîëå âûñîêîé ÷àñòîòû, ñîçäàâàåìîå îáìîòêîé, êîòîðàÿ îêðóæàåò òèãåëü, íàâîäèò âèõðåâûå òîêè â ìåòàëëå, íàõîäÿùåìñÿ â òèãëå. Ýíåðãèÿ âèõðåâûõ òîêîâ òðàíñôîðìèðóåòñÿ â òåïëî, ïëàâÿùåå ìåòàëë.

Источник