Какое свойство тел характеризует электрический заряд

Электри́ческий заря́д (коли́чество электри́чества) — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.

Впервые электрический заряд был введён в законе Кулона в 1785 году.

Единица измерения электрического заряда в Международной системе единиц (СИ) — кулон. Один кулон равен электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника с током силой в 1 А за время 1 с. Электрический заряд в один кулон очень велик. Если бы два тела, каждое из которых обладает электрическим зарядом (q1 = q2 = 1 Кл) расположили в вакууме на расстоянии 1 м, то они взаимодействовали бы с силой 9⋅109H, то есть с силой равной по величине силе, с которой гравитация Земли притягивает предмет массой порядка 1 миллиона тонн.

История[править | править код]

Бенджамин Франклин проводит свой знаменитый опыт с летающим змеем, в котором доказывает, что молния — это электричество.

Ещё в глубокой древности было известно, что янтарь (др.-греч. ἤλεκτρον — электрон), потёртый о шерсть, притягивает лёгкие предметы. А уже в конце XVI века английский врач Уильям Гильберт назвал тела, способные после натирания притягивать лёгкие предметы, наэлектризованными.

В 1729 году Шарль Дюфе установил, что существует два рода зарядов. Один образуется при трении стекла о шёлк, а другой — смолы о шерсть. Поэтому Дюфе назвал заряды «стеклянным» и «смоляным» соответственно. Понятие о положительном и отрицательном заряде ввёл Бенджамин Франклин.

В начале XX века американский физик Роберт Милликен опытным путём показал, что электрический заряд дискретен, то есть заряд любого тела составляет целое кратное от элементарного электрического заряда.

Электростатика[править | править код]

Электростатикой называют раздел учения об электричестве, в котором изучаются взаимодействия и свойства систем электрических зарядов, неподвижных относительно выбранной инерциальной системы отсчёта.

Величина электрического заряда (иначе, просто электрический заряд) может принимать и положительные, и отрицательные значения; она является численной характеристикой носителей заряда и заряженных тел. Эта величина определяется таким образом, что силовое взаимодействие, переносимое полем между зарядами, прямо пропорционально величине зарядов, взаимодействующих между собой частиц или тел, а направления сил, действующих на них со стороны электромагнитного поля, зависят от знака зарядов.

Электрический заряд любой системы тел состоит из целого числа элементарных зарядов, равных примерно 1,6⋅10−19Кл[1] в системе СИ или 4,8⋅10−10ед. СГСЭ[2]. Носителями электрического заряда являются электрически заряженные элементарные частицы. Наименьшей по массе устойчивой в свободном состоянии частицей, имеющей один отрицательный элементарный электрический заряд, является электрон (его масса равна 9,11⋅10−31 кг). Наименьшая по массе устойчивая в свободном состоянии античастица с положительным элементарным зарядом — позитрон, имеющая такую же массу, как и электрон[3]. Также существует устойчивая частица с одним положительным элементарным зарядом — протон (масса равна 1,67⋅10−27 кг) и другие, менее распространённые частицы. Выдвинута гипотеза (1964 г.), что существуют также частицы с меньшим зарядом (±⅓ и ±⅔ элементарного заряда) — кварки; однако они не выделены в свободном состоянии (и, по-видимому, могут существовать лишь в составе других частиц — адронов), в результате любая свободная частица несёт лишь целое число элементарных зарядов.

Электрический заряд любой элементарной частицы — величина релятивистски инвариантная. Он не зависит от системы отсчёта, а значит, не зависит от того, движется этот заряд или покоится, он присущ этой частице в течение всего времени её жизни, поэтому элементарные заряженные частицы зачастую отождествляют с их электрическими зарядами. В целом, в природе отрицательных зарядов столько же, сколько положительных. Электрические заряды атомов и молекул равны нулю, а заряды положительных и отрицательных ионов в каждой ячейке кристаллических решёток твёрдых тел скомпенсированы.

Взаимодействие зарядов[править | править код]

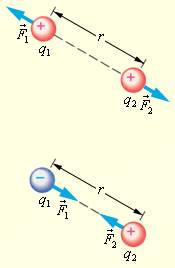

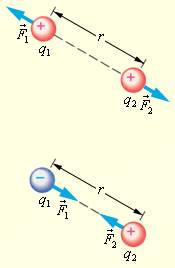

Взаимодействие электрически заряженных тел: одноимённо заряженные тела отталкиваются, разноимённо — притягиваются друг к другу

Самое простое и повседневное явление, в котором обнаруживается факт существования в природе носителей электрических зарядов, — электризация тел при соприкосновении[4]. Способность носителей электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию объясняется существованием двух различных видов электрических зарядов[5]. Один вид электрического заряда называют положительным, а другой — отрицательным. Разноимённо заряженные тела притягиваются, а одноимённо заряженные — отталкиваются друг от друга.

При соприкосновении двух электрически нейтральных тел в результате трения заряды переходят от одного тела к другому. В каждом из них нарушается равенство суммы положительных и отрицательных зарядов, и тела заряжаются разноимённо.

При электризации тела через влияние в нём нарушается равномерное распределение заряда. Они перераспределяются так, что в одной части тела возникает избыток положительного заряда, а в другой — отрицательных. Если две эти части разъединить, то они будут заряжены разноимённо.

Закон сохранения электрического заряда[править | править код]

Совокупный электрический заряд замкнутой системы[6] сохраняется во времени и квантуется — изменяется порциями, кратными элементарному электрическому заряду, то есть, другими словами, алгебраическая сумма электрических зарядов тел или частиц, образующих электрически изолированную систему, не изменяется при любых процессах, происходящих в этой системе.

В рассматриваемой системе могут образовываться новые электрически заряженные частицы, например, электроны — вследствие явления ионизации атомов или молекул, ионы — за счёт явления электролитической диссоциации и др. Однако, если система электрически изолирована, то алгебраическая сумма зарядов всех частиц, в том числе и вновь появившихся в такой системе, всегда сохраняется.

Закон сохранения электрического заряда — один из основополагающих законов физики. Он был впервые экспериментально подтверждён в 1843 году английским учёным Майклом Фарадеем и считается на настоящее время одним из фундаментальных законов сохранения в физике (подобно законам сохранения импульса и энергии). Всё более чувствительные экспериментальные проверки закона сохранения заряда, продолжающиеся и поныне, пока не выявили отклонений от этого закона.

Свободные носители заряда[править | править код]

В зависимости от концентрации свободных носителей электрических зарядов тела делятся на проводники, диэлектрики и полупроводники.

- Проводники — тела, в которых носители электрического заряда могут перемещаться по всему его объёму. Проводники делятся на две группы: 1) проводники первого рода (металлы), в которых перемещение носителей элементарных электрических зарядов (свободных электронов) не сопровождается химическими превращениями; 2) проводники второго рода (например, расплавленные соли, растворы кислот), в которых перенос носителей зарядов (положительных и отрицательных ионов) ведёт к химическим изменениям.

- Диэлектрики (например стекло, пластмасса) — тела, в которых практически отсутствуют свободные носители электрического заряда.

- Полупроводники (например, германий, кремний) занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками.

Измерение[править | править код]

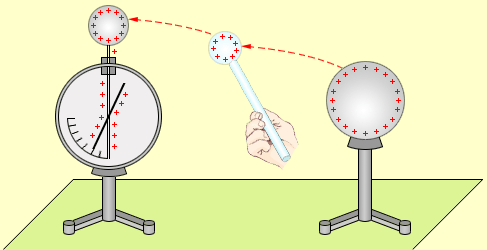

Для обнаружения и измерения совокупного электрического заряда тела применяется электроскоп, который состоит из металлического стержня — электрода и подвешенных к нему двух листочков фольги. При прикосновении к электроду заряженным телом носители электрического заряда стекают через электрод на листочки фольги, листочки оказываются одноимённо заряженными и поэтому отклоняются друг от друга.

Также может применяться электрометр, в простейшем случае состоящий из металлического стержня и стрелки, которая способна вращаться вокруг горизонтальной оси. При соприкосновении электрически заряженного тела со стержнем электрометра носители электрического заряда распределяются по стержню и стрелке, и силы отталкивания, действующие между носителями одноимённых электрических зарядов на стержне и стрелке, вызывают её поворот. Для измерения малых электрических зарядов используются более чувствительные электронные электрометры.

См. также[править | править код]

- Заряд (физика)

- Точечный электрический заряд

- Элементарный электрический заряд

- Плотность заряда

- Заряд электрона

Примечания[править | править код]

- ↑ Или, более точно, 1,602176487(40)⋅10−19 Кл.

- ↑ Или, более точно, 4,803250(21)⋅10−10 ед СГСЭ.

- ↑ Обычная для позитрона неустойчивость, связанная с аннигиляцией электрон-позитронной пары, при этом не рассматривается

- ↑ Но это далеко не единственный способ электризации тел. Электрические заряды могут возникнуть, например, под действием света

- ↑ Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — С. 16. — 656 с. — ISBN 5-9221-0227-3.

- ↑ Электрически замкнутая система — это система, у которой через ограничивающую её поверхность не могут проникать электрически заряженные частицы (система, не обменивающаяся зарядами с внешними телами).

Литература[править | править код]

- М. Ю. Хлопов. Заряд // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия (т. 1—2); Большая Российская энциклопедия (т. 3—5), 1988—1999. — ISBN 5-85270-034-7.

Ссылки[править | править код]

- Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1953). “The Prenatal History of Electrical Science”. American Journal of Physics. 21 (5): 351. Bibcode:1953AmJPh..21..343R. DOI:10.1119/1.1933449.

- Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1953). “The Prenatal History of Electrical Science”. American Journal of Physics. 21 (5): 356. Bibcode:1953AmJPh..21..343R. DOI:10.1119/1.1933449.

Источник

Определение 1

Многие из окружающих нас физических явлений, происходящих в природе, не находят объяснения в законах механики, термодинамики и молекулярно-кинетической теории. Такие явления основываются на влиянии сил, действующих между телами на расстоянии и независимых от масс взаимодействующих тел, что сразу отрицает их возможную гравитационную природу. Данные силы называются электромагнитными.

Еще древние греки имели некоторое представление об электромагнитных силах. Однако только в конце XVIII века началось систематическое, количественное изучение физических явлений, связанных с электромагнитным взаимодействием тел.

Определение 2

Благодаря кропотливому труду большого количества ученых в XIX веке было завершено создание абсолютно новой стройной науки, занимающейся изучением магнитных и электрических явлений. Так один из важнейших разделов физики, получил название электродинамики.

Создаваемые электрическими зарядами и токами электрические и магнитные поля стали ее основными объектами изучения.

Электрическое поле

Понятие заряда в электродинамике играет ту же роль, что и гравитационная масса в механике Ньютона. Оно входит в фундамент раздела и является для него первичным.

Определение 3

Электрический заряд представляет собой физическую величину, которая характеризует свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия.

Буквами q или Q в электродинамике обычно обозначают электрический заряд.

В комплексе все известные экспериментально доказанные факты дают нам возможность сделать следующие выводы:

Определение 4

Существует два рода электрических зарядов. Это, условно названные, положительные и отрицательные заряды.

Определение 5

Заряды могут переходить (к примеру, при непосредственном контакте) между телами. Электрический заряд, в отличие от массы тела, не является его неотъемлемой характеристикой. Одно конкретное тело в различных условиях может принимать разное значение заряда.

Определение 6

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В данном факте проявляется очередное принципиальное различие электромагнитных и гравитационных сил. Гравитационные силы всегда представляют собой силы притяжения.

Закон сохранения электрического заряда является одним из фундаментальных законов природы.

В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел неизменна:

q1+q2+q3+…+qn=const.

Определение 7

Закон сохранения электрического заряда утверждает, что в замкнутой системе тел не могут наблюдаться процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака.

С точки зрения современной науки, носителями зарядов являются элементарные частицы. Любой обычный объект состоит из атомов. В их состав входят несущие положительный заряд протоны, отрицательно заряженные электроны и нейтральные частицы – нейтроны. Протоны и нейтроны являются составной частью атомных ядер, электроны же образуют электронную оболочку атомов. По модулю электрические заряды протона и электрона эквивалентны и равняются значению элементарного заряда e.

В нейтральном атоме количество электронов в оболочке и протонов в ядре одинаково. Число любых из списка приведенных частиц называется атомным номером.

Подобный атом имеет возможность как потерять, так и приобрести один или несколько электронов. Когда такое происходит, нейтральный атом становится положительно или отрицательно заряженным ионом.

Заряд может переходить от одного тела к другому лишь порциями, в которых содержится целое число элементарных зарядов. Выходит, что электрический заряд тела является дискретной величиной:

q=±ne (n=0, 1, 2,…).

Определение 8

Физические величины, имеющие возможность принимать исключительно дискретный ряд значений, называются квантованными.

Определение 9

Элементарный заряд e представляет собой квант, то есть наименьшую возможную порцию электрического заряда.

Определение 10

Несколько выбивается из всего вышесказанного факт существования в современной физике элементарных частиц так называемых кварков – частиц с дробным зарядом ±13e и ±23e.

Однако наблюдать кварки в свободном состоянии ученым так и не довелось.

Определение 11

Для обнаружения и измерения электрических зарядов в лабораторных условиях обычно используют электрометр – прибор, состоящий из металлического стержня и стрелки, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси (рис. 1.1.1).

Стержень со стрелкой изолирован от металлического корпуса. Соприкасаясь со стержнем электрометра, заряженное тело провоцирует распределение по стержню и стрелке электрических зарядов одного знака. Воздействие сил электрического отталкивания становится причиной отклонения стрелки на некоторый угол, по которому можно определить заряд, переданный стержню электрометра.

Рисунок 1.1.1. Перенос заряда с заряженного тела на электрометр.

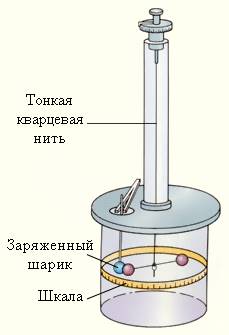

Электрометр – достаточно грубый прибор. Его чувствительность не позволяет исследовать силы взаимодействия зарядов. В 1785 году был впервые открыт закон взаимодействия неподвижных зарядов. Первооткрывателем стал французский физик Ш. Кулон. В своих опытах он измерял силы притяжения и отталкивания заряженных шариков с помощью сконструированного им прибора для измерения электрического заряда – крутильных весов (рис. 1.1.2), обладающих крайне высокой чувствительностью. Коромысло весов поворачивалось на 1° под действием силы приблизительной 10–9 Н.

Идея измерений основывалась на догадке физика о том, что при контакте заряженного шарика с таким же незаряженным, имеющийся заряд первого разделится на равные части между телами. Так был получен способ изменять заряд шарика в два или более раз.

Определение 12

Кулон в своих опытах измерял взаимодействие между шариками, размеры которых значительно уступали разделяющему их расстоянию, из-за чего ими можно было пренебречь. Подобные заряженные тела принято называть точечными зарядами.

Рисунок 1.1.2. Прибор Кулона.

Рисунок 1.1.3. Силы взаимодействия одноименных и разноименных зарядов.

Основываясь на множестве опытов, Кулон установил следующий закон:

Определение 13

Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними: F=kq1·q2r2.

Силы взаимодействия являются силами отталкивания при одинаковых знаках зарядов и силами притяжения при разных знаках (рис. 1.1.3), а также подчиняются третьему закону Ньютона:

F1→=-F2→.

Определение 14

Кулоновским или же электростатическим взаимодействием называют воздействие друг на друга неподвижных электрических зарядов.

Определение 15

Раздел электродинамики, посвященный изучению кулоновского взаимодействия, называется электростатикой.

Закон Кулона может быть применим по отношению к точечным заряженным телам. На практике, он в полной мере выполняется в том случае, если размерами заряженных тел можно пренебречь из-за значительно превышающего их расстояния между объектами взаимодействия.

Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона зависим от выбора системы единиц.

В Международной системе СИ единицу измерения электрического заряда представляет кулон (Кл).

Определение 16

Кулон – это заряд, проходящий за 1 с через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А. Единица силы тока (ампер) в СИ является наряду с единицами длины, времени и массы основной единицей измерения.

Коэффициент k в системе СИ в большинстве случаев записывается в виде следующего выражения:

k=14πε0.

В котором ε0=8,85·10-12Кл2Н·м2 является электрической постоянной.

В системе СИ элементарный заряд e равняется:

e=1,602177·10-19 Кл≈1,6·10-19 Кл.

Опираясь на опыт, можно сказать, что силы кулоновского взаимодействия подчиняются принципу суперпозиции.

Теорема 1

Если заряженное тело взаимодействует одновременно с несколькими заряженными телами, то результирующая сила, действующая на данное тело, равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других заряженных тел.

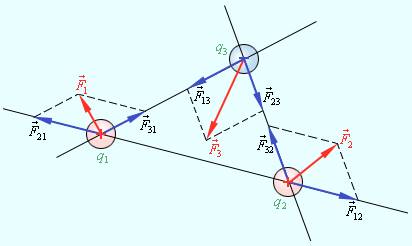

Принцип суперпозиции

На рисунке 1.1.4 на примере электростатического взаимодействия трёх заряженных тел поясняется принцип суперпозиции.

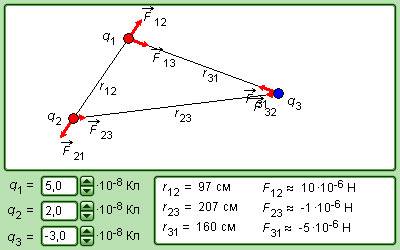

Рисунок 1.1.4. Принцип суперпозиции электростатических сил F→=F21→+F31→; F2→=F12→+F32→; F3→=F13→+F23→.

Рисунок 1.1.5. Модель взаимодействия точечных зарядов.

Несмотря на то, что принцип суперпозиции является фундаментальным законом природы, его использование требует некоторой осторожности, когда он применяется по отношению к взаимодействию заряженных тел конечных размеров. Примером таковых могут послужить два проводящих заряженных шара 1 и 2. Если к подобной системе, состоящей из двух обладающих зарядом шаров поднести еще один заряженный шар, то взаимодействие между 1 и 2 претерпит изменения по причине перераспределения зарядов.

Принцип суперпозиции предполагает, что силы электростатического взаимодействия между двумя любыми телами не зависят от наличия других обладающих зарядом тел, при условии, что распределение зарядов фиксировано (задано).

Источник