Какое основное свойство дифракционной решетки

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 декабря 2015;

проверки требуют 45 правок.

У этого термина существуют и другие значения, см. Решётка.

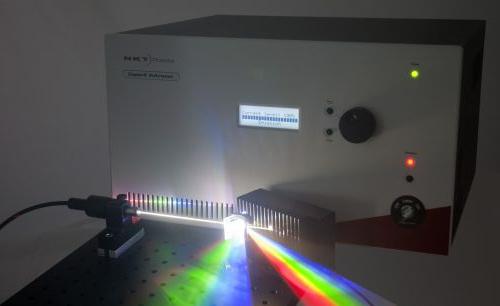

Очень большая отражательная дифракционная решётка.

Дифракционная решётка — оптический прибор, действие которого основано на использовании явления дифракции света. Представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность.

История[править | править код]

Первое описание явления сделал в 1673 году Джеймс Грегори, который наблюдал дифракцию на птичьих перьях:

Если вы сочтете нужным, вы можете показать мистеру Ньютону небольшой эксперимент, который (если он еще не знает об этом) будет достоин его внимания. Впустите солнечный свет через маленькое отверстие в затемненный дом, а в отверстие поместите перо (чем тоньше и белее, тем лучше для этой цели), и оно направит на белую стену или бумагу напротив нее ряд маленьких кругов и овалов (если я их не ошибаюсь), из которых один белый (а именно середина, которая противоположна Солнцу), а все остальные по-разному окрашены. Я с радостью выслушаю его мысли об этом.[1]

Дэвид Риттенхаус в 1786 году впервые изготовил дифракционную решётку и измерил углы отклонения для разных цветов[2].

В 1801 году Томас Юнг открыл и объяснил интерференцию света. В 1818 году Огюстен Жан Френель разработал теорию дифракции света.

Опираясь на представления Юнга и Френеля о световых волнах, Йозеф Фраунгофер в 1821 году впервые использовал дифракционную решётку (которую он и изготовил) для получения спектров и вычисления длин волн.

Виды решёток[править | править код]

- Отражательные: Штрихи нанесены на зеркальную (металлическую) поверхность, и наблюдение ведется в отражённом свете

- Прозрачные: Штрихи нанесены на прозрачную поверхность (или вырезаются в виде щелей на непрозрачном экране), наблюдение ведется в проходящем свете.

Описание явления[править | править код]

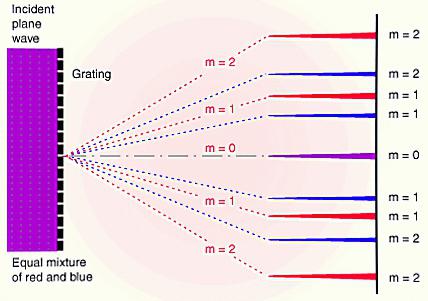

Так выглядит свет лампы накаливания фонарика, прошедший через прозрачную дифракционную решётку. Нулевой максимум (m=0) соответствует свету, прошедшему сквозь решётку без отклонений. В силу дисперсии решётки в первом (m=±1) максимуме можно наблюдать разложение света в спектр. Угол отклонения возрастает с ростом длины волны (от фиолетового цвета к красному)

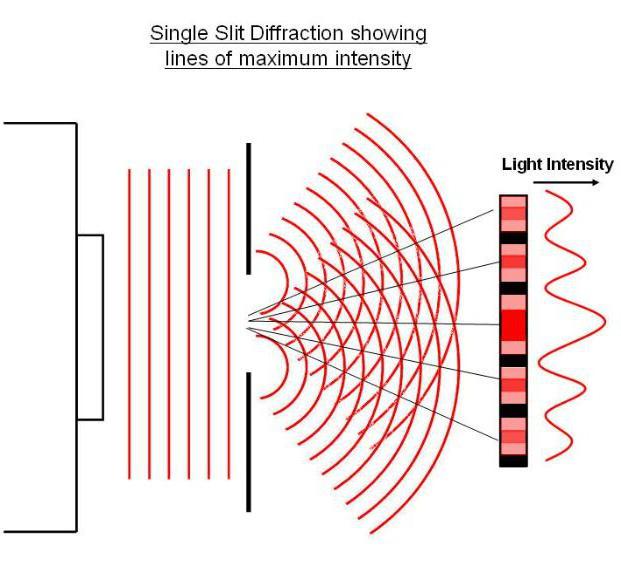

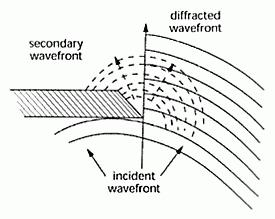

Идеализированная решетка состоит из набора щелей с периодом d, который должен быть больше, чем длина волны, представляющая интерес, чтобы вызвать дифракцию. Пусть на решетку нормально(перпендикулярно решетке) падает плоская волна монохроматического света с длиной волны , тогда каждая щель в решетке действует как квазиточечный источник, из которого свет распространяется во всех направлениях согласно с принципом Гюйгенса — Френеля. Происходит интерференция света, излученного всеми щелями, при этом если в каком-то направлении свет от двух соседних щелей оказывается в фазе, происходит конструктивная интерференция, и в этом направлении появляется максимум. Так как для разных длин волн максимумы интерференции оказываются под разными углами (определяемыми разностью хода интерферирующих лучей), то белый свет раскладывается в спектр.

Формулы[править | править код]

Иллюстрация к нахождению условия максимума при отражении от дифракционной решетки при наклонном падении.

Иллюстрация к нахождению порядков дифракции.

Расстояние, через которое повторяются штрихи на решётке, называют периодом дифракционной решётки. Обозначают буквой d.

Если известно число штрихов (), приходящихся на 1 мм решётки, то период решётки находят по формуле: мм.

При нормальном падении плоской волны условия интерференционных максимумов дифракционной решётки, наблюдаемых под определёнными углами, имеют вид:

где

— период решётки,

— угол максимума данного цвета,

— порядок максимума, то есть порядковый номер максимума, отсчитанный от центра картинки,

— длина волны.

Это условие может быть выведено исходя из того, что разность фаз между лучами, отраженными от поверхностей на расстоянии, равном периоду решетки, должна быть кратна , или, другими словами, разность оптических путей кратна длине волны. При этом положение максимумов зависит только от периода решетки, а ширина щели или форма штрихов влияет на плавную огибающую функции максимумов.

Если же свет падает на решётку под углом , то:

Эта формула может быть проиллюстрирована графически, для того, чтобы найти направление на какой-то порядок дифракции, необходимо нарисовать окружность с радиусом, равным периоду решетки, умноженному на показатель преломления вещества, в котором наблюдаются порядки. Затем через конец прошедшего или отражденного луча необходимо провести вертикальную прямую. После этого, необходимо провести еще несколько вертикальных прямых на расстоянии друг от друга, равным длине волны. Направления на порядки дифракции будут из центра окружности в точки, где она пересекается с вертикальными прямыми. Фактически, такая иллюстрация аналогична построению Эвальда в одномерном случае.

Характеристики[править | править код]

Одной из характеристик дифракционной решётки является угловая дисперсия. Предположим, что максимум какого-либо порядка наблюдается под углом φ для длины волны λ и под углом φ+Δφ — для длины волны λ+Δλ. Угловой дисперсией решётки называется отношение D=Δφ/Δλ. Выражение для D можно получить, если продифференцировать формулу дифракционной решётки

Таким образом, угловая дисперсия увеличивается с уменьшением периода решётки d и возрастанием порядка спектра k.

Вторая характеристика дифракционной решетки — разрешающая способность. Она обусловлена угловой шириной главного максимума и определяет возможность раздельного наблюдения 2 близких спектральных линий. При увеличении порядка спектра m возрастает

Также существует еще одна характеристика Дифракционной решетки — Дисперсионная область. Она определяет для каждого порядка спектральный диапазон от перекрытия спектров. Данный параметр обратно-пропорционален порядку спектра m

Изготовление[править | править код]

Хорошие решётки требуют очень высокой точности изготовления. Если хоть одна щель из множества будет нанесена с ошибкой, то решётка будет бракована. Машина для изготовления решёток прочно и глубоко встраивается в специальный фундамент. Перед началом непосредственного изготовления решёток, машина работает 5-20 часов на холостом ходу для стабилизации всех своих узлов. Нарезание решётки длится до 7 суток, хотя время нанесения штриха составляет 2-3 секунды.

Применение[править | править код]

Дифракционную решётку применяют в спектральных приборах, также в качестве оптических датчиков линейных и угловых перемещений (измерительные дифракционные решётки).

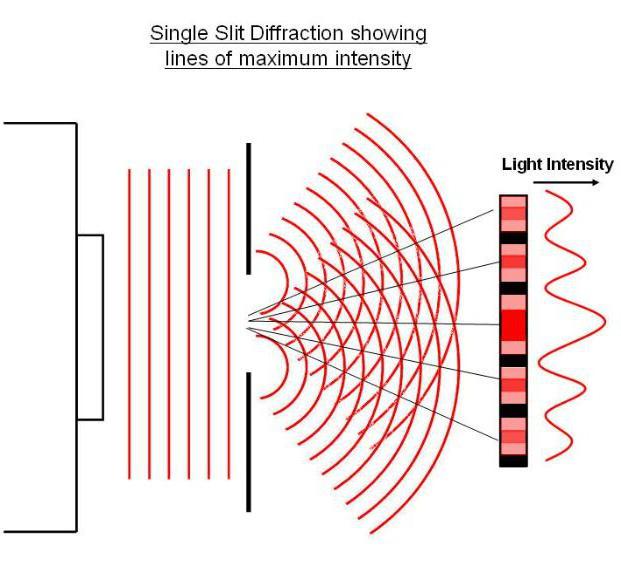

Дифракция на примере одной щели

Примеры[править | править код]

Дифракция на компакт-диске

Один из простейших и распространённых в быту примеров отражательных дифракционных решёток — компакт-диск. На поверхности компакт-диска — дорожка в виде спирали с шагом 1,6 мкм между витками. Примерно треть ширины (0,5 мкм) этой дорожки занята углублением (это записанные данные), рассеивающим падающий на него свет, примерно две трети (1,1 мкм) — нетронутая подложка, отражающая свет. Таким образом, компакт-диск — отражательная дифракционная решётка с периодом 1,6 мкм. Кроме того, такой же отражательной дифракционной решёткой является и пустой CD-R диск, и пустой DVD диск, поскольку на них имеется спиральная дорожка для направления луча лазера при записи информации. Причём период решётки для DVD — 0,74 мкм.

См. также[править | править код]

Видеоурок: дифракционная решетка

- Дифракция на N-щелях

- Дифракция Фраунгофера

- Дифракция Френеля

- Интерференция света

- Фурье-оптика

- Оптическая решётка

Примечания[править | править код]

- ↑ Letter from James Gregory to John Collins, dated 13 May 1673. Reprinted in: Correspondence of Scientific Men of the Seventeenth Century…., ed. Stephen Jordan Rigaud (Oxford, England: Oxford University Press, 1841), vol. 2, page 254. Books.Google.com.

- ↑ И. Д. Багбая. К истории дифракционной решётки.. Успехи физических наук, т. 108, вып. 2, октябрь 1972. стр. 335-337..

Литература[править | править код]

- Эшелетты // Элоквенция — Яя. — М. : Советская энциклопедия, 1957. — С. 293. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский ; 1949—1958, т. 49).

- Ландсберг Г. С. Оптика, 1976

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.. — Т. IV. Оптика.

- Тарасов К. И. Спектральные приборы, 1968

Ссылки[править | править код]

- Экспериментальное определение периода решётки у компакт-диска — видео с пояснениями на английском языке

Источник

Одним из важных оптических приборов, нашедших свое применение при анализе спектров излучения и поглощения, является дифракционная решетка. В данной статье приведена информация, позволяющая понять, что такое дифракционная решетка, в чем заключается принцип ее работы и как самостоятельно можно рассчитать положение максимумов на дифракционной картине, которую она дает.

Дифракция и интерференция

В начале XIX столетия английский ученый Томас Юнг, изучая поведение монохроматического пучка света при его разделении пополам тонкой пластиной, получил дифракционную картину. Она представляла собой последовательность ярких и темных полос на экране. Используя представления о свете, как о волне, Юнг правильно объяснил результаты своих опытов. Картина, которую он наблюдал, возникала благодаря явлениям дифракции и интерференции.

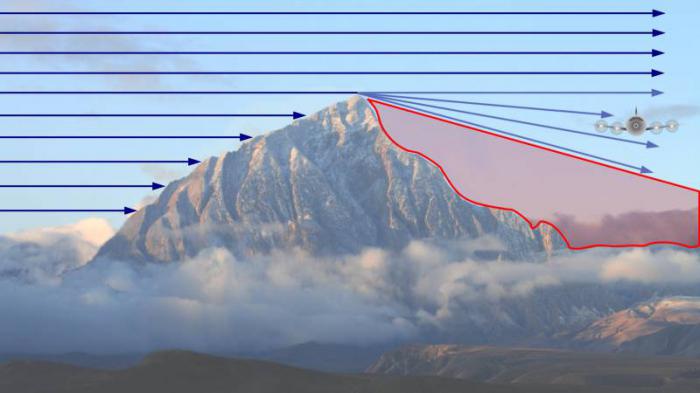

Под дифракцией понимают искривление прямолинейной траектории распространения волны, когда она попадает на непрозрачное препятствие. Дифракция может проявляться в результате огибания волной препятствия (такое возможно, если длина волны намного больше препятствия) либо в результате искривления траектории, когда размеры препятствия сравнимы с длиной волны. Примером для последнего случая является проникновение света в щели и небольшие круглые отверстия.

Явление интерференции заключается в накладывании одних волн на другие. Результатом такого накладывания является искривление синусоидальной формы результирующей волны. Частными случаями интерференции являются либо максимальное усиления амплитуды, когда две волны приходят в рассматриваемую зону пространства в одной фазе, либо полное затухание волнового процесса, когда обе волны встречаются в данной зоне в противофазе.

Описанные явления позволяют понять, что такое дифракционная решетка и как она работает.

Дифракционная решетка

Уже само название говорит, что такое дифракционная решетка. Она представляет собой объект, который состоит из периодически чередующихся прозрачных и непрозрачных полос. Получить ее можно, если постепенно увеличивать число щелей, на которые падает волновой фронт. Это понятие в общем случае применимо для любой волны, однако использование оно нашло только для области видимого электромагнитного излучения, то есть для света.

Дифракционную решетку принято характеризовать тремя главными параметрами:

- Период d — это расстояние между двумя щелями, через которые проходит свет. Поскольку длины световых волн лежат в диапазоне нескольких десятых микрометра, то величина d имеет порядок 1 мкм.

- Постоянная решетка a — это количество прозрачных щелей, которое находятся на длине 1 мм решетки. Постоянная решетки обратна периоду d. Типичными ее значениями являются 300-600 мм-1. Как правило, значение a написано на дифракционной решетке.

- Общее количество щелей N. Эту величину легко получить, если умножить длину дифракционной решетки на ее постоянную. Так как типичные длины составляют несколько сантиметров, то каждая решетка содержит около 10-20 тысяч щелей.

Прозрачные и отражающие решетки

Выше было описано, что такое дифракционная решетка. Теперь ответим на вопрос о том, что в действительности она собой представляет. Существуют два вида таких оптических объектов: прозрачные и отражающие.

Прозрачная решетка — это стеклянная тонкая пластинка или пластинка из прозрачного пластика, на которую нанесены штрихи. Штрихи дифракционной решетки являются препятствием для света, через них он не может пройти. Ширина штриха — это и есть вышеупомянутый период d. Оставшиеся между штрихами прозрачные зазоры играют роль щелей. При выполнении лабораторных работ используют этот вид решеток.

Отражающая решетка — это металлическая или пластиковая отполированная пластинка, на которую вместо штрихов нанесены бороздки определенной глубины. Период d — это расстояние между бороздками. Отражающие решетки часто используют при анализе спектров излучения, поскольку их дизайн позволяет распределять интенсивность максимумов дифракционной картины в пользу максимумов более высокого порядка. Оптический диск CD — яркий пример этого вида дифракционной решетки.

Принцип работы решетки

Для примера рассмотрим прозрачный оптический прибор. Предположим, что на дифракционную решетку падает свет, имеющий плоский фронт. Это очень важный момент, поскольку приведенные ниже формулы учитывают, что волновой фронт является плоским и параллельным самой пластинке (дифракция Фраунгофера). Распределенные по периодическому закону штрихи вносят в этот фронт возмущение, в результате которого на выходе из пластинки создается ситуация, будто работают множество вторичных когерентных источников излучения (принцип Гюйгенса-Френеля). Эти источники приводят к появлению дифракции.

От каждого источника (щели между штрихами) распространяется волна, которая является когерентной всем остальным N-1 волнам. Теперь предположим, что на некотором расстоянии от пластинки помещается экран (расстояние должно быть достаточным, чтобы число Френеля было намного меньше единицы). Если смотреть на экран вдоль перпендикуляра, проведенного к центру пластинки, то в результате интерференционного наложения волн от этих N источников для некоторых углов θ будут наблюдаться яркие полосы, между которыми будет тень.

Поскольку условие интерференционных максимумов является функцией длины волны, то если падающий на пластинку свет был белым, на экране будут появляться разноцветные яркие полосы.

Основная формула

Как было сказано, падающий плоский фронт волны на дифракционную решетку отображается на экране в виде ярких полос, разделенных областью тени. Каждая яркая полоса называется максимумом. Если рассмотреть условие усиления волн, приходящих в рассматриваемую область в одинаковой фазе, то можно получить формулу максимумов дифракционной решетки. Она имеет следующий вид:

sin(θm) = m*λ/d

Где θm — это углы между перпендикуляром к центру пластинки и направлением на соответствующую линию максимума на экране. Величина m называется порядком дифракционной решетки. Она принимает целые значения и ноль, то есть m = 0, ±1, 2, 3 и так далее.

Зная период решетки d и длину волны λ, которая падает на нее, можно рассчитать положение всех максимумов. Отметим, что вычисленные по формуле выше максимумы называются главными. В действительности между ними существует целый набор более слабых максимумов, которые часто в эксперименте не наблюдаются.

Не стоит думать, что от ширины каждой щели на дифракционной пластинке картина на экране не зависит. Ширина щели не влияет на положение максимумов, однако она влияет на их интенсивность и ширину. Так, с уменьшением щели (с увеличением числа штрихов на пластинке) снижается интенсивность каждого максимума, а его ширина увеличивается.

Дифракционная решетка в спектроскопии

Разобравшись с вопросами о том, что такое дифракционная решетка и как находить максимумы, которые она дает на экране, любопытно проанализировать, что будет происходить с белым светом, если им облучить пластинку.

Выпишем снова формулу для главных максимумов:

sin(θm) = m*λ/d

Если рассматривать конкретный порядок дифракции (например, m = 1), то видно, что чем больше λ, тем дальше от центрального максимума (m = 0) будет находиться соответствующая яркая линия. Это означает, что белый свет расщепляется на ряд цветов радуги, которые отображаются на экране. Причем, начиная от центра, сначала будут появляться фиолетовый и синий цвета, а затем будут идти желтый, зеленый и самый дальний максимум первого порядка будет соответствовать красному цвету.

Свойство дифракционной решетки длины волн используется в спектроскопии. Когда необходимо узнать химический состав светящегося объекта, например, далекой звезды, то ее свет собирают зеркалами и направляют на пластинку. Измеряя углы θm, можно определить все длины волн спектра, а значит, и химические элементы, которые их излучают.

Ниже приводится видео, которое демонстрирует способность решеток с разным числом N расщеплять свет от лампы.

Понятие «угловая дисперсия»

Под этой величиной понимают изменения угла возникновения максимума на экране. Если изменить на небольшую величину длину монохроматического света, то получим:

D = dθm/dλ

Если левую и правую части равенства в формуле для главных максимумов продифференцировать по θm и λ соответственно, то можно получить выражение для дисперсии. Оно будет равно:

D = m/(d*cos(θm))

Дисперсию необходимо знать при определении разрешающей способности пластинки.

Что такое разрешающая способность?

Говоря простыми словами, это способность дифракционной решетки разделять две волны с близкими значениями λ на два отдельных максимума на экране. Согласно критерию лорда Рэлея, две линии можно различить, если угловая дистанция между ними окажется больше половины их угловой ширины. Полуширина линии определяется по формуле:

Δθ1/2 = λ/(N*d*cos(θm))

Различие между линиями в соответствии с критерием Рэлея возможно, если:

Δθm > Δθ1/2

Подставляя формулу для дисперсии и полуширины, получаем конечное условие:

Δλ > λ/(N*m)

Разрешающая способность решетки повышается с увеличением числа щелей (штрихов) на ней и с ростом порядка дифракции.

Решение задачи

Применим полученные знания для решения простой задачи. Пусть на дифракционную решетку падает свет. Известно, что длина волны равна 450 нм, а период решетки составляет 3 мкм. Какой максимальный порядок дифракции можно наблюдать на кране?

Для ответа на вопрос следует подставить данные в уравнение решетки. Получаем:

sin(θm) = m*λ/d = 0,15*m

Так как синус больше единицы быть не может, тогда получаем, что максимальный порядок дифракции для указанных условий задачи равен 6.

Источник

Не секрет, что наряду с осязаемой материей нас окружают и волновые поля со своими процессами и законами. Это могут быть и электромагнитные, и звуковые, и световые колебания, которые неразрывно связаны с видимым миром, взаимодействуют с ним и влияют на него. Такие процессы и воздействия издавна изучались разными учеными, выведшими основные законы, актуальные и по сей день. Одной из широко применяемых форм взаимодействия материи и волны является дифракция, изучение которой привело к возникновению такого устройства, как дифракционная решетка, получившего широкое применение и в приборах для дальнейшего исследования волнового излучения, и в быту.

Понятие дифракции

Дифракцией называют процесс огибания световыми, звуковыми и прочими волнами какого-либо препятствия, встретившегося на их пути. Более обобщенно этим термином можно назвать любое отклонение распространения волн от законов геометрической оптики, происходящее вблизи препятствий. За счет явления дифракции волны попадают в область геометрической тени, огибают препятствия, проникают сквозь маленькие отверстия в экранах и прочем. К примеру, можно хорошо услышать звук, находясь за углом дома, в результате того, что звуковая волна огибает его. Дифракция световых лучей проявляется в том, что область тени не соответствует пропускному отверстию или имеющемуся препятствию. Именно на этом явлении основан принцип действия дифракционной решетки. Поэтому исследование данных понятий неотделимо друг от друга.

Понятие дифракционной решетки

Дифракционная решетка является оптическим изделием, представляющим собой периодическую структуру, состоящую из большого числа очень узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками.

Другой вариант этого устройства – совокупность параллельных микроскопических штрихов, имеющих одинаковую форму, нанесенных на вогнутую или плоскую оптическую поверхность с одинаковым заданным шагом. При падении на решетку световых волн происходит процесс перераспределения волнового фронта в пространстве, что обусловлено явлением дифракции. То есть белый свет разлагается на отдельные волны, имеющие различную длину, что зависит от спектральных характеристик дифракционной решетки. Чаще всего для работы с видимым диапазоном спектра (с длиной волн 390-780 нм) используют устройства, имеющие от 300 до 1600 штрихов на один миллиметр. На практике решетка выглядит как плоская стеклянная или металлическая поверхность с нанесенными с определенным интервалом шероховатыми бороздками (штрихами), не пропускающими свет. С помощью стеклянных решеток наблюдения ведут и в проходящем, и в отраженном свете, с помощью металлических – только в отраженном.

Виды решёток

Как уже было сказано, по применяемому при изготовлении материалу и особенностям использования выделяют дифракционные решетки отражательные и прозрачные. К первым относятся устройства, представляющие собой металлическую зеркальную поверхность с нанесенными штрихами, которые применяют для наблюдений в отраженном свете. В прозрачных решетках штрихи наносят на специальную оптическую, пропускающую лучи поверхность (плоскую или вогнутую), или же вырезаются узкие щели в непрозрачном материале. Исследования при применении таких устройств проводят в проходящем свете. Примером грубой дифракционной решетки в природе можно считать ресницы. Смотря сквозь прищуренные веки, можно в какой-то момент увидеть спектральные линии.

Принцип действия

Работа дифракционной решетки основана на явлении дифракции световой волны, которая, проходя через систему прозрачных и непрозрачных областей, разбивается на обособленные пучки когерентного света. Они претерпевают дифракцию на штрихах. И при этом интерферируют друг с другом. Каждая длина волны имеет свою величину угла дифракции, поэтому происходит разложение белого света в спектр.

Разрешающая способность дифракционной решетки

Являясь оптическим устройством, применяемым в спектральных приборах, она обладает рядом характеристик, определяющих ее использование. Одно из таких свойств – разрешающая способность, заключающаяся в возможности раздельного наблюдения двух спектральных линий, обладающих близкой длиной волн. Повышения этой характеристики добиваются увеличением общего количества штрихов, имеющихся в дифракционной решетке.

В хорошем устройстве число штрихов на один миллиметр достигает 500, то есть при общей длине решетки 100 миллиметров полное количество штрихов составит 50 000. Такая цифра поможет добиться более узких интерференционных максимумов, что позволит выделить близкие спектральные линии.

Применение дифракционных решеток

С помощью данного оптического устройства можно точно определить длину волны, поэтому его применяют как диспергирующий элемент в спектральных приборах различного назначения. Дифракционная решетка применяется для выделения монохроматического света (в монохроматорах, спектрофотометрах и других), в качестве оптического датчика линейных или угловых перемещений (так называемая измерительная решетка), в поляризаторах и оптических фильтрах, в качестве делителя пучков излучения в интерферометре, а также в антибликовых очках.

В быту довольно часто можно столкнуться с примерами дифракционных решеток. Простейшей из отражательных можно считать нарезку компакт-дисков, так как на их поверхность по спирали нанесена дорожка с шагом 1,6 мкм между витками. Третья часть ширины (0,5 мкм) такой дорожки приходится на углубление (где содержится записанная информация), рассеивающее падающий свет, а около двух третей (1,1 мкм) занимает нетронутая подложка, способная отражать лучи. Следовательно, компакт-диск является отражательной дифракционной решеткой с периодом 1,6 мкм. Другим примером такого устройства являются голограммы различного вида и направления применения.

Изготовление

Для получения качественной дифракционной решетки необходимо соблюдать очень высокую точность изготовления. Ошибка при нанесении хоть одного штриха или щели приводит к моментальной выбраковке изделия. Для процесса изготовления применяется особая делительная машина с алмазными резцами, крепящаяся к специальному массивному фундаменту. До начала процесса нарезки решетки это оборудование должно проработать от 5 до 20 часов в холостом режиме, чтобы стабилизировать все узлы. Изготовление одной дифракционной решетки занимает почти 7 суток. Несмотря на то что нанесение каждого штриха происходит всего лишь за 3 секунды. Решетки при таком изготовлении обладают равноотстающими друг от друга параллельными штрихами, форма сечения которых зависит от профиля алмазного резца.

Современные дифракционные решетки для спектральных приборов

В настоящее время получила распространение новая технология их изготовления с помощью образования на особых светочувствительных материалах, называемых фоторезистами, интерференционной картины, получаемой от излучения лазеров. В результате выпускается продукция с голографическим эффектом. Наносить штрихи подобным образом можно на ровную поверхность, получая плоскую дифракционную решетку или вогнутую сферическую, что даст вогнутое устройство, имеющее фокусирующее действие. В конструкции современных спектральных приборов применяются и те и другие.

Таким образом, явление дифракции распространено в повседневной жизни повсеместно. Это обуславливает широкое применение такого основанного на данном процессе устройства, как дифракционная решетка. Она может как стать частью научно-исследовательского оборудования, так и встретиться в быту, например, в качестве основы голографической продукции.

Источник