Какими свойствами обладают аминокислоты напишите уравнения

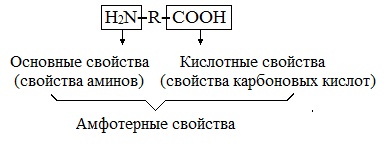

Аминокислоты относятся к гетерофункциональным соединениям, т.е. вещества, проявляющим свойства двух классов соединений. В неорганической химии такие соединения называют амфотерными.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМИНОКИСЛОТ

По физическим свойствам аминокислоты резко отличаются от соответствующих кислот и оснований. Все они кристаллические вещества, лучше растворяются в воде, чем в органических растворителях, имеют достаточно высокие температуры плавления; многие из них имеют сладкий вкус. Эти свойства отчётливо указывают на солеобразный характер этих соединений.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМИНОКИСЛОТ

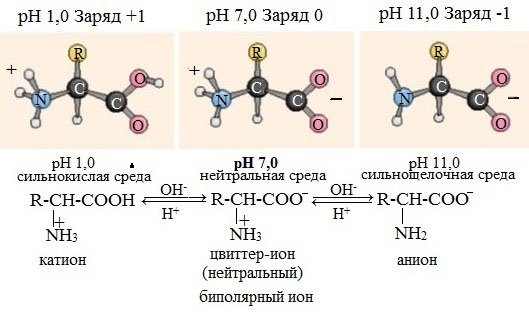

Особенности физических и химических свойств аминокислот обусловлены их строением — присутствием одновременно двух противоположных по свойствам функциональных групп: кислотной и основной. $alpha$-аминокислоты являются амфотерными электролитами. Имея как минимум две диссоциирующие и противоположно заряженные группировки, аминокислоты в растворах с нейтральным значением рН практически всегда находятся в виде биполярных ионов, или цвиттер-ионов, в которых противоположные заряды пространственно разделены, например $H_3^+N—CH_2—CH_2—COO^-$.

Именно амфотерность аминокислот обуславливает их наиболее характерные свойства.

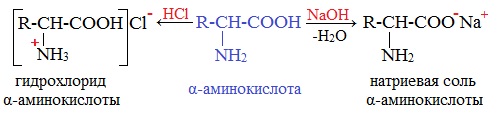

1. Кислотные свойства аминокислот проявляются по карбоксильной группе в их способности взаимодействовать, например, с щелочами:

или вступать в реакцию этерификации со спиртами с образованием сложных эфиров:

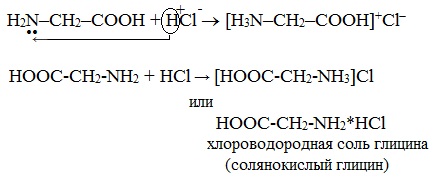

2. Основные свойства аминокислот проявляются по аминогруппе в их способности взаимодействовать с кислотами, образуя комплексные ионы по донорно-акцепторному механизму:

3. Амфотерность аминокислот проявляется также в их способности образовывать в растворе в результате диссоциации биполярный ион — внутреннюю соль, а самое главное, за счет амфотерности аминокислоты могут вступать друг с другом в реакции поликонденсации. образуя полипептиды и белки:

КАЧЕСТВЕННЫЕ (ЦВЕТНЫЕ) РЕАКЦИИ НА АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ

Качественные цветные реакции можно подразделить на два типа: универсальные и специфические. К универсальным реакциям относятся те, которые дают окрашивание в присутствии любых белков.

Специфические реакции доказывают наличие какой-то определенной аминокислоты. Все качественные реакции можно наблюдать на примере раствора яичного белка, представляющего собой многокомпонентную смесь аминокислот:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ

1. Биуретовая реакция – универсальная реакция на все белки и пептиды, так как является реакцией на пептидную связь. Представляет собой взаимодействие щелочного раствора биурета ($(H_2NC(O))_2NH$ с раствором сульфата меди в присутствии гидроксида натрия (реактив Фелинга).

В реакцию, подобную биуретовой, вступают многие вещества, содержащие в молекуле не менее двух амидных группировок, амиды и имиды аминокислот и некоторые другие соединения. Продукты реакции в этом случае имеют фиолетовую или синюю окраску.

В условиях биуретовой реакции белки дают фиолетовую окраску, что используется для их качественного и количественного анализа. Биуретовая реакция обусловлена присутствием в белках пептидных связей, которые в щелочной среде образуют с сульфатом меди (ІІ) окрашенные солеобразные комплексы меди.

2. Нингидриновая реакция – цветная реакция на α-аминокислоты, которую осуществляют нагреванием последних в избытке щелочного раствора нингидрина (гидрата 1,2,3-индантриона).

Образующееся в результате реакции соединение (дикетогидринимин – на рисунке самый левый продукт реакции) имеет фиолетово-синюю окраску. Данную используют для колориметрического количественного определения $alpha$-аминокислот, в том числе в автоматических аминокислотных анализаторах.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ

1. Реакция Щульца-Распайли (аналогично проводится реакция Адамкевича, только с добавлением глиоксиловой кислоты) – является специфической реакцией на аминокислоту триптофан – взаимодействие раствора яичного белка с 10% раствором сахарозы и равным объемом концентрированной $H_2SO_4$. На границе двух жидкостей образуется красно-фиолетовое кольцо (при нагревании на водяной бане реакция идет быстрее – главное не смешивать жидкости).

2. Реакция Милона – используется для обнаружения тирозина, в составе которого имеется фенольный гидроксил. При добавлении к раствору белка реактива Милона (раствор $HgNO_3$ и $Hg(NO_3)_2$ в разбавленной азотной кислоты $HNO_3$, содержащей примесь азотистой кислоты $HNO_2$) образуется осадок, сначала окрашенный в розовый, а затем в пурпурно-красный цвет. Нагревание до $50^circ C$ ускоряет эту реакцию.

3. Ксантопротеиновая реакция – является специфической реакцией и используется для обнаружения $alpha$-аминокислот, содержащих в радикале ароматический цикл, например фенилаланина. Для ее осуществления к раствору белка прибавляют концентрированную азотную кислоту $HNO_3$ до тех пор, пока не прекратится образование осадка, который при нагревании окрашивается в желтый цвет. Окраска возникает в результате нитрования ароматических колец аминокислотных остатков белка (тирозина и триптофана). При добавлении к охлажденной жидкости избытка щелочи появляется оранжевое окрашивание, обусловленное образованием солей нитроновых кислот.

4. Реакция Фоля на серосодержащие аминокислоты (цистеин, метионин) – взаимодействие раствора яичного белка с 30% раствором NaOH и 5% раствором уксуснокислого свинца – $Pb(CH_3COO)_2$. При длительном нагревании жидкость буреет, выпадает черный осадок сульфида свинца.

Источник

Среди

азотсодержащих органических веществ имеются соединения с двойственной функцией.

Особенно важными из них являются аминокислоты.

В клетках и тканях живых организмов

встречается около 300 различных аминокислот, но только 20 (α-аминокислоты) из них служат звеньями (мономерами), из которых построены пептиды и

белки всех организмов (поэтому их называют белковыми аминокислотами).

Последовательность расположения этих аминокислот в белках закодирована в

последовательности нуклеотидов соответствующих генов. Остальные аминокислоты

встречаются как в виде свободных молекул, так и в связанном виде. Многие из

аминокислот встречаются лишь в определенных организмах, а есть и такие, которые

обнаруживаются только в одном из великого множества описанных организмов.

Большинство микроорганизмов и растения синтезируют необходимые им аминокислоты;

животные и человек не способны к образованию так называемых незаменимых

аминокислот, получаемых с пищей. Аминокислоты участвуют в обмене белков и

углеводов, в образовании важных для организмов соединений (например, пуриновых

и пиримидиновых оснований, являющихся неотъемлемой частью нуклеиновых кислот),

входят в состав гормонов, витаминов, алкалоидов, пигментов, токсинов,

антибиотиков и т. д.; некоторые аминокислоты служат посредниками при передаче

нервных импульсов.

Аминокислоты — органические амфотерные соединения, в состав

которых входят карбоксильные группы – СООН и аминогруппы -NH2.

Аминокислоты можно рассматривать как

карбоновые кислоты, в молекулах которых атом водорода в радикале замещен

аминогруппой.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Аминокислоты классифицируют по структурным признакам.

1.

В

зависимости от взаимного расположения амино- и карбоксильной групп аминокислоты

подразделяют на α-, β-, γ-, δ-, ε- и

т. д.

2.

В

зависимости от количества функциональных групп различают кислые, нейтральные и

основные.

3.

По

характеру углеводородного радикала различают алифатические (жирные), ароматические,

серосодержащие и гетероциклические

аминокислоты. Приведенные выше аминокислоты относятся к жирному ряду.

Примером

ароматической аминокислоты может служить пара-аминобензойная

кислота:

Примером

гетероциклической аминокислоты может служить триптофан – незаменимая α- аминокислота

НОМЕНКЛАТУРА

По систематической номенклатуре названия

аминокислот образуются из названий соответствующих кислот прибавлением

приставки амино- и указанием места расположения аминогруппы по отношению

к карбоксильной группе. Нумерация углеродной цепи с атома углерода карбоксильной группы.

Например:

Часто используется также другой способ

построения названий аминокислот, согласно которому к тривиальному названию

карбоновой кислоты добавляется приставка амино- с указанием положения

аминогруппы буквой греческого алфавита.

Пример:

Для α-аминокислот R-CH(NH2)COOH

, которые играют исключительно важную

роль в процессах жизнедеятельности животных и растений, применяются тривиальные

названия.

Таблица. Некоторые важнейшие α-аминокислоты

Аминокислота | Сокращённое обозначение | Строение радикала ( R ) |

Глицин | Gly (Гли) | H – |

Аланин | Ala (Ала) | CH3 – |

Валин | Val (Вал) | (CH3)2CH – |

Лейцин | Leu (Лей) | (CH3)2CH – CH2 – |

Серин | Ser (Сер) | OH- CH2 – |

Тирозин | Tyr (Тир) | HO – C6H4 – CH2 – |

Аспарагиновая кислота | Asp (Асп) | HOOC – CH2 – |

Глутаминовая кислота | Glu (Глу) | HOOC – CH2 – CH2 – |

Цистеин | Cys (Цис) | HS – CH2 – |

Аспарагин | Asn (Асн) | O = C – CH2 – │ NH2 |

Лизин | Lys (Лиз) | NH2 – CH2- CH2 – CH2 – |

Фенилаланин | Phen (Фен) | C6H5 – CH2 – |

Если

в молекуле аминокислоты содержится две аминогруппы, то в ее названии

используется приставка диамино-, три группы NH2 – триамино-

и т.д.

Пример:

Наличие

двух или трех карбоксильных групп отражается в названии суффиксом –диовая

или -триовая кислота:

ИЗОМЕРИЯ

1. Изомерия углеродного скелета

2. Изомерия положения функциональных

групп

3. Оптическая изомерия

α-аминокислоты, кроме глицина NН2-CH2-COOH.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аминокислоты представляют собой

кристаллические вещества с высокими (выше 250°С) температурами плавления,

которые мало отличаются у индивидуальных аминокислот и поэтому нехарактерны.

Плавление сопровождается разложением вещества. Аминокислоты хорошо растворимы в

воде и нерастворимы в органических растворителях, чем они похожи на

неорганические соединения. Многие аминокислоты обладают сладким вкусом.

ПОЛУЧЕНИЕ

3. Микробиологический синтез. Известны микроорганизмы, которые

в процессе жизнедеятельности продуцируют α – аминокислоты белков.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аминокислоты

амфотерные органические соединения, для них характерны кислотно-основные

свойства.

I.Общие свойства

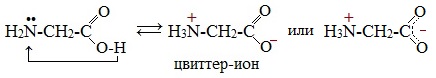

1. Внутримолекулярная нейтрализация → образуется биполярный цвиттер-ион:

Водные

растворы электропроводны. Эти свойства объясняются тем, что молекулы

аминокислот существуют в виде внутренних солей, которые образуются за счет

переноса протона от карбоксила к аминогруппе:

цвиттер-ион

Водные растворы аминокислот имеют нейтральную, кислую

или щелочную среду в зависимости от количества функциональных групп.

Видео-опыт «Свойства аминоуксусной кислоты»

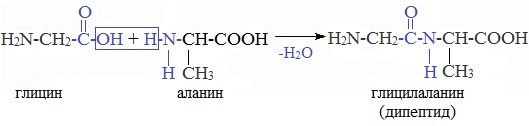

2. Поликонденсация→ образуются полипептиды (белки):

При взаимодействии двух

α-аминокислот образуется дипептид.

3. Разложение → Амин +

Углекислый газ:

NH2-CH2-COOH → NH2-CH3 + CO2↑

II. Свойства карбоксильной группы

(кислотность)

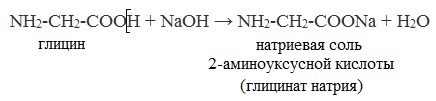

1. С основаниями → образуются соли:

NH2-CH2-COOH

+ NaOH → NH2-CH2-COONa + H2O

NH2-CH2-COONa – натриевая соль 2-аминоуксусной кислоты

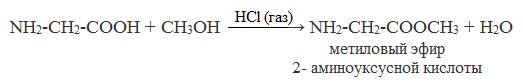

2. Со спиртами → образуются сложные

эфиры – летучие вещества (р.

этерификации): NH2-CH2-COOH

+ CH3OH HCl(газ)→ NH2-CH2-COOCH3

+ H2O

NH2-CH2-COOCH3 – метиловый эфир 2- аминоуксусной кислоты

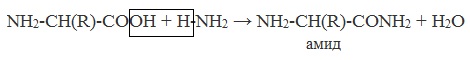

3. С аммиаком → образуются

амиды:

NH2-CH(R)-COOH + H-NH2 →

NH2-CH(R)-CONH2 + H2O

4. Практическое значение имеет

внутримолекулярное взаимодействие функциональных групп ε-аминокапроновой

кислоты, в результате которого образуется ε-капролактам (полупродукт для

получения капрона):

III. Свойства аминогруппы (основность)

1. С сильными кислотами → соли:

HOOC-CH2-NH2 + HCl → [HOOC-CH2-NH3]Cl

или HOOC-CH2-NH2*HCl

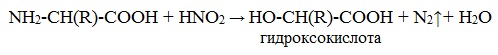

2. С азотистой кислотой (подобно

первичным аминам):

NH2-CH(R)-COOH +

HNO2 → HO-CH(R)-COOH + N2↑+ H2O

гидроксокислота

Измерение

объёма выделившегося азота позволяет определить количество аминокислоты (метод

Ван-Слайка)

IV.Качественная реакция

1. Все аминокислоты окисляются

нингидрином с образованием продуктов сине-фиолетового цвета!

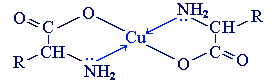

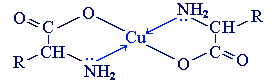

2. С ионами тяжелых металлов α-аминокислоты

образуют внутрикомплексные соли. Комплексы меди (II), имеющие глубокую

синюю окраску, используются для обнаружения α-аминокислот.

Видео-опыт “Образование медной соли аминоуксусной кислоты”.

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений

ПРИМЕНЕНИЕ

1) аминокислоты широко

распространены в природе;

2) молекулы аминокислот – это те

кирпичики, из которых построены все растительные и животные белки;

аминокислоты, необходимые для построения белков организма, человек и животные

получают в составе белков пищи;

3) аминокислоты прописываются при

сильном истощении, после тяжелых операций;

4) их используют для питания

больных;

5) аминокислоты необходимы в

качестве лечебного средства при некоторых болезнях (например, глутаминовая

кислота используется при нервных заболеваниях, гистидин – при язве желудка);

6) некоторые аминокислоты

применяются в сельском хозяйстве для подкормки животных, что положительно

влияет на их рост;

7) имеют техническое значение:

аминокапроновая и аминоэнантовая кислоты образуют синтетические волокна –

капрон и энант.

О РОЛИ АМИНОКИСЛОТ

Нахождение в природе и биологическая роль аминокислот

Источник

Аминокислоты являются амфотерными соединениями, для них характерны кислотно-основные свойства. Это обусловлено наличием в их молекулах функциональных групп кислотного (-СООН) и основного (-NH2) характера.

Кислотно-основное равновесие в водных растворах

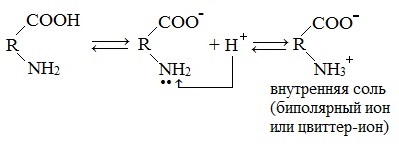

В водных растворах и твердом состоянии аминокислоты существуют в виде внутренних солей.

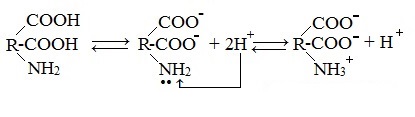

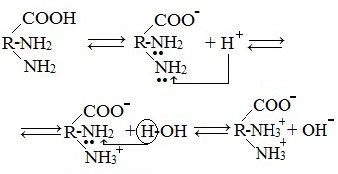

Ионизация молекул аминокислот в водных растворах зависит от кислотного или щелочного характера среды:

В кислой среде молекулы аминокислот представляю собой катион. В щелочной среде молекулы аминокислот представляют собой анион. В нейтральной среде аминокислоты представляют собой цвиттер-ион или биполярный ион.

Аминокислоты в твердом состоянии всегда существуют в виде биполярного, двухзарядного иона — цвиттер-иона.

Водные растворы аминокислот в кислой и щелочной среде проводят электрический ток.

1. Взаимодействие внутри молекулы – образование внутренних солей (биполярных ионов)

Молекулы аминокислот существуют в виде внутренних солей, которые образуются за счет переноса протона от карбоксила к аминогруппе.

Карбоксильная группа аминокислоты отщепляет ион водорода, который затем присоединяется к аминогруппе той же молекулы по месту неподеленной электронной пары азота. В результате действие функциональных групп нейтрализуется, образуется так называемая внутренняя соль.

Водные растворы аминокислот в зависимости от количества функциональных групп имеют нейтральную, кислую или щелочную среду.

Аминокислоты с одной карбоксильной группой и одной аминогруппой имеют нейтральную реакцию.

Видеоопыт «Свойства аминоуксусной кислоты»

а) моноаминомонокарбоновые кислоты (нейтральные кислоты)

Внутримолекулярная нейтрализация — образуется биполярный цвиттер-ион.

Водные растворы моноаминомонокарбоновых кислот нейтральны (рН≈7).

б) моноаминодикарбоновые кислоты (кислые аминокислоты)

Водные растворы моноаминодикарбоновых кислот имеют рН<7 (кислая среда), так как в результате образования внутренних солей этих кислот в растворе появляется избыток ионов водорода Н+.

в) диаминомонокарбоновые кислоты (основные аминокислоты)

Водные растворы диаминомонокарбоновых кислот имеют рН>7 (щелочная среда), так как в результате образования внутренних солей этих кислот в растворе появляется избыток гидроксид-ионов ОН— .

2. Взаимодействие с основаниями и кислотами

Аминокислоты как амфотерные соединения образуют соли как с кислотами (по группе NH2), так и со щелочами (по группе СООН).

Как кислота (участвует карбоксильная группа)

Как карбоновые кислоты α-аминокислоты образуют функциональные производные: соли, сложные эфиры, амиды.

а) взаимодействие с основаниями

Образуются соли:

б) взаимодействие со спиртами (р. этерификации)

Аминокислоты могут реагировать со спиртами в присутствии газообразного хлороводорода, превращаясь в сложный эфир. Сложные эфиры аминокислот не имеют биполярной структуры и являются летучими соединениями.

в) взаимодействие с аммиаком

Образуются амиды:

Как основание (участвует аминогруппа)

а) взаимодействие с сильными кислотами

Подобно аминам, аминокислоты реагируют с сильными кислотами с образованием солей аммония:

б) взаимодействие с азотистой кислотой (р. дезаминирования)

Подобно первичным аминам, аминокислоты реагируют с азотистой кислотой, при этом аминогруппа превращается в гидроксогруппу, а аминокислота – в гидроксикислоту:

Измерение объёма выделившегося азота позволяет определить количество аминокислоты (метод Ван-Слайка).

3. Внутримолекулярное взаимодействие функциональных групп ε-аминокапроновой кислоты, в результате которого образуется ε-капролактам (полупродукт для получения капрона).

4. Межмолекулярное взаимодействие α-аминокислот – образование пептидов (р. поликонденсации)

При взаимодействии карбоксильной группы одной молекулы аминокислоты и аминогруппы другой молекулы аминокислоты образуются пептиды. При взаимодействии двух α-аминокислот образуется дипептид.

Межмолекулярная реакция с участием трех α-аминокислот приводит к образованию трипептида и т.д.

Важнейшие природные полимеры – белки (протеины) – относятся к полипептидам, т.е представляют собой продукт поликонденсации a-аминокислот.

5. Качественные реакции!

а) нингидриновая реакция

Все аминокислоты окисляются нингидрином с образованием продуктов сине-фиолетового цвета:

Иминокислота пролин дает с нингидрином желтое окрашивание.

б) с ионами тяжелых металлов α-аминокислоты образуют внутрикомплексные соли. Комплексы меди (II), имеющие глубокую синюю окраску, используются для обнаружения α-аминокислот.

Видеоопыт «Образование медной соли аминоуксусной кислоты»

Аминокислоты

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 июня 2020;

проверки требует 1 правка.

Аминокисло́ты (аминокарбо́новые кисло́ты; АМК) — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Основные химические элементы аминокислот — это углерод (C), водород (H), кислород (O) и азот (N), хотя другие элементы также встречаются в радикале определенных аминокислот. Известны около 500 встречающихся в природе аминокислот (хотя только 20 используются в генетическом коде).

[1]

Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминогруппы.

История[править | править код]

Большинство из около 500 известных аминокислот были открыты после 1953 года, в том числе во время поиска новых антибиотиков в среде микроорганизмов, грибов, семян, растений, фруктов и жидкостях животных. Примерно 240 из них встречаются в природе в свободном виде, а остальные только как промежуточные элементы обмена веществ.[1]

Открытие аминокислот в составе белков[править | править код]

| Аминокислота | Аббревиатура | Год | Источник | Впервые выделен[2] |

|---|---|---|---|---|

| Глицин | Gly, G | 1820 | Желатин | А. Браконно |

| Лейцин | Leu, L | 1820 | Мышечные волокна | А. Браконно |

| Тирозин | Tyr, Y | 1848 | Казеин | Ю. фон Либих |

| Серин | Ser, S | 1865 | Шёлк | Э. Крамер |

| Глутаминовая кислота | Glu, E | 1866 | Растительные белки | Г. Риттхаузен[de] |

| Глутамин | Gln, Q | |||

| Аспарагиновая кислота | Asp, D | 1868 | Конглутин, легумин (ростки спаржи) | Г. Риттхаузен[en] |

| Аспарагин | Asn, N | 1806 | Сок спаржи | Л.-Н. Воклен и П. Ж. Робике |

| Фенилаланин | Phe, F | 1881 | Ростки люпина | Э. Шульце, Й. Барбьери |

| Аланин | Ala, A | 1888 | Фиброин шёлка | А. Штреккер, Т. Вейль |

| Лизин | Lys, K | 1889 | Казеин | Э. Дрексель |

| Аргинин | Arg, R | 1895 | Вещество рога | С. Гедин |

| Гистидин | His, H | 1896 | Стурин, гистоны | А. Коссель[3], С. Гедин |

| Цистеин | Cys, C | 1899 | Вещество рога | К. Мёрнер |

| Валин | Val, V | 1901 | Казеин | Э. Фишер |

| Пролин | Pro, P | 1901 | Казеин | Э. Фишер |

| Гидроксипролин | Hyp, hP | 1902 | Желатин | Э. Фишер |

| Триптофан | Trp, W | 1902 | Казеин | Ф. Хопкинс, Д. Кол |

| Изолейцин | Ile, I | 1904 | Фибрин | Ф. Эрлих |

| Метионин | Met, M | 1922 | Казеин | Д. Мёллер |

| Треонин | Thr, T | 1925 | Белки овса | С. Шрайвер и другие |

| Гидроксилизин | Hyl, hK | 1925 | Белки рыб | С. Шрайвер и другие |

Жирным шрифтом выделены незаменимые аминокислоты.

Физические свойства[править | править код]

По физическим свойствам аминокислоты резко отличаются от соответствующих кислот и оснований. Все они кристаллические вещества, лучше растворяются в воде, чем в органических растворителях, имеют достаточно высокие температуры плавления; многие из них имеют сладкий вкус. Эти свойства отчётливо указывают на солеобразный характер этих соединений. Особенности физических и химических свойств аминокислот обусловлены их строением — присутствием одновременно двух противоположных по свойствам функциональных групп: кислотной и основной.

Общие химические свойства[править | править код]

Все аминокислоты — амфотерные соединения, они могут проявлять как кислотные свойства, обусловленные наличием в их молекулах карбоксильной группы —COOH, так и основные свойства, обусловленные аминогруппой —NH2. Аминокислоты взаимодействуют с кислотами и щелочами:

NH2 —CH2 —COOH + HCl → HCl • NH2 —CH2 —COOH (Хлороводородная соль глицина)

NH2 —CH2 —COOH + NaOH → H2O + NH2 —CH2 —COONa (натриевая соль глицина)

Растворы аминокислот в воде благодаря этому обладают свойствами буферных растворов, то есть находятся в состоянии внутренних солей.

NH2 —CH2COOH N+H3 —CH2COO-

Аминокислоты обычно могут вступать во все реакции, характерные для карбоновых кислот и аминов.

Этерификация:

NH2 —CH2 —COOH + CH3OH → H2O + NH2 —CH2 —COOCH3 (метиловый эфир глицина)

Важной особенностью аминокислот является их способность к поликонденсации, приводящей к образованию полиамидов, в том числе пептидов, белков, нейлона, капрона.

Реакция образования пептидов:

HOOC —CH2 —NH —H + HOOC —CH2 —NH2→ HOOC —CH2 —NH —CO —CH2 —NH2 + H2O

Изоэлектрической точкой аминокислоты называют значение pH, при котором максимальная доля молекул аминокислоты обладает нулевым зарядом. При таком pH аминокислота наименее подвижна в электрическом поле, и данное свойство можно использовать для разделения аминокислот, а также белков и пептидов.

Цвиттер-ионом называют молекулу аминокислоты, в которой аминогруппа представлена в виде -NH3+, а карбоксигруппа — в виде -COO−. Такая молекула обладает значительным дипольным моментом при нулевом суммарном заряде. Именно из таких молекул построены кристаллы большинства аминокислот.

Некоторые аминокислоты имеют несколько аминогрупп и карбоксильных групп. Для этих аминокислот трудно говорить о каком-то конкретном цвиттер-ионе.

Получение[править | править код]

Большинство аминокислот можно получить в ходе гидролиза белков или как результат химических реакций:

CH3COOH + Cl2 + (катализатор) → CH2ClCOOH + HCl; CH2ClCOOH + 2NH3→ NH2 —CH2COOH + NH4Cl

Оптическая изомерия[править | править код]

Все входящие в состав живых организмов α-аминокислоты, кроме глицина, содержат асимметрический атом углерода (треонин и изолейцин содержат два асимметрических атома) и обладают оптической активностью. Почти все встречающиеся в природе α-аминокислоты имеют L-конфигурацию, и лишь L-аминокислоты включаются в состав белка, синтезируемых на рибосомах.

D-Аминокислоты в живых организмах[править | править код]

Аспарагиновые остатки в метаболически неактивных структурных белках претерпевают медленную самопроизвольную неферментативную рацемизацию: в белках дентина и эмали зубов L-аспартат переходит в D-форму со скоростью ~0,1 % в год[4], что может быть использовано для определения возраста млекопитающих. Рацемизация аспартата также отмечена при старении коллагена; предполагается, что такая рацемизация специфична для аспарагиновой кислоты и протекает за счёт образования сукцинимидного кольца при внутримолекулярном ацилировании атома азота пептидной связи свободной карбоксильной группой аспарагиновой кислоты[5].

С развитием следового аминокислотного анализа D-аминокислоты были обнаружены сначала в составе клеточных стенок некоторых бактерий (1966), а затем и в тканях высших организмов.[6] Так, D-аспартат и D-метионин предположительно являются нейромедиаторами у млекопитающих[7].

В состав некоторых пептидов входят D-аминокислоты, образующиеся при посттрансляционной модификации. Например, D-метионин и D-аланин входят в состав опиоидных гептапептидов кожи южноамериканских амфибий филломедуз (дерморфина, дермэнкефалина и делторфинов). Наличие D-аминокислот определяет высокую биологическую активность этих пептидов как анальгетиков.

Сходным образом образуются пептидные антибиотики бактериального происхождения, действующие против грамположительных бактерий — низин, субтилин и эпидермин.[8]

Гораздо чаще D-аминокислоты входят в состав пептидов и их производных, образующихся путём нерибосомного синтеза в клетках грибов и бактерий. Видимо, в этом случае исходным материалом для синтеза служат также L-аминокислоты, которые изомеризуются одной из субъединиц ферментного комплекса, осуществляющего синтез пептида.

Протеиногенные аминокислоты[править | править код]

Основная статья: Белки

В процессе биосинтеза белка в полипептидную цепь включаются 20 α-аминокислот, кодируемых генетическим кодом. Помимо этих аминокислот, называемых протеиногенными, или стандартными, в некоторых белках присутствуют специфические нестандартные аминокислоты, возникающие из стандартных в процессе посттрансляционных модификаций. В последнее время к протеиногенным аминокислотам иногда причисляют трансляционно включаемые селеноцистеин (Sec, U) и пирролизин (Pyl, O).[9][10] Это так называемые 21-я и 22-я аминокислоты.[11]

Вопрос, почему именно эти 20 аминокислот стали «избранными», остаётся нерешённым[12]. Не совсем ясно, чем эти аминокислоты оказались предпочтительнее других похожих. Например, ключевым промежуточным метаболитом пути биосинтеза треонина, изолейцина и метионина является α-аминокислота гомосерин. Очевидно, что гомосерин — очень древний метаболит, но для треонина, изолейцина и метионина существуют аминоацил-тРНК-синтетазы, тРНК, а для гомосерина — нет.

Структурны