Какими свойствами должен обладать раствор вызывающий плазмолиз

Работа 1. Плазмолиз и деплазмолиз. Формы плазмолиза

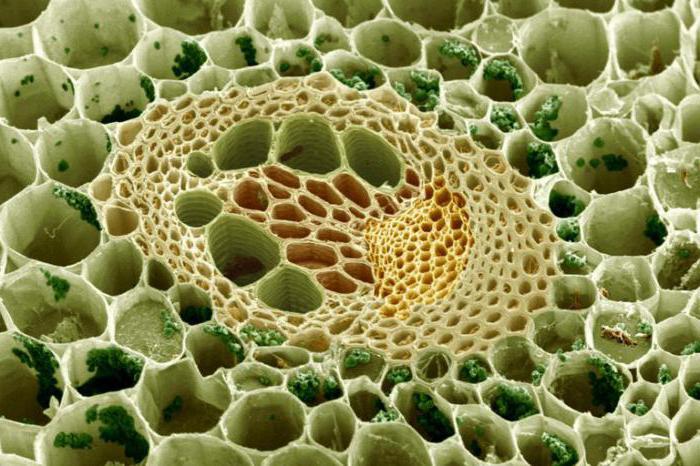

Плазмолиз – процесс отделения протопласта от оболочки клетки, погруженной в гипертонический раствор, то есть раствор, концентрация солей которого больше таковой клеточного сока.

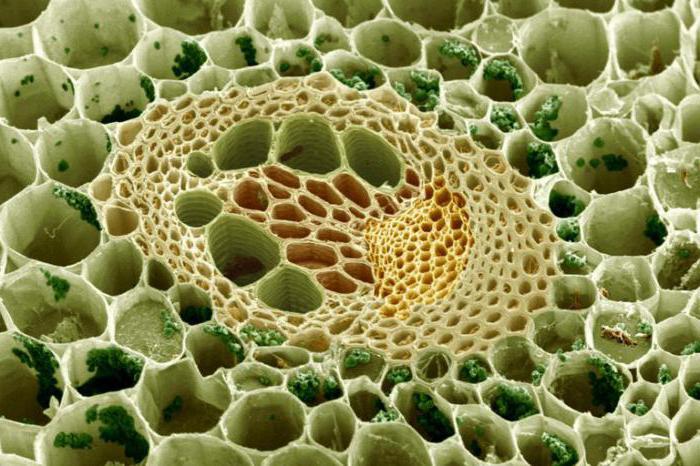

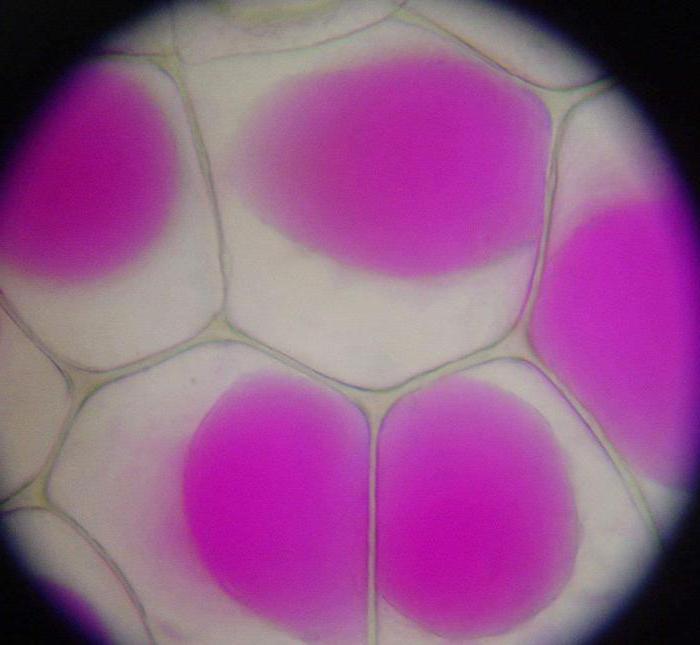

В зависимости от разницы концентраций внутреннего и внешнего растворов и длительности процесса проявляются разные формы плазмолиза1: уголковый, вогнутый, судорожный, выпуклый (рис. 1, А). Уголковый плазмолиз проявляется в форме отхождения протопласта от клеточной оболочки только по ее углам. При вогнутом плазмолизе протопласт остается в соприкосновении с клеточной оболочкой в некоторых местах; резко выраженной его формой является судорожный плазмолиз. Самая глубокая стадия – выпуклый плазмолиз – наступает, когда протопласт отходит от оболочки полностью и принимает вид комочка с выпуклой поверхностью. Часто на последней стадии видны тончайшие нити протопласта («нити Гехта»), соединяющие последний со стенками клетки (рис. 1, Б).

Деплазмолиз – процесс, обратный плазмолизу, проявляющийся в восстановлении нормального состояния клетки при перенесении ее в чистую воду. Если раствор, вызывающий плазмолиз, не ядовит, то явление плазмолиза и деплазмолиза можно наблюдать несколько раз.

В настоящее время явление плазмолиза широко используется в экспериментальной цитологии и физиологии растений для определения осмотического потенциала, вязкости цитоплазмы, клеточной проницаемости и многих других вопросов.

Материалы и оборудование. Луковица с пигментированными чешуями, 0,7 М раствор нитрата кальция, 0,5 М раствор хлорида кальция, 1,0 М раствор сахарозы, дистиллированная вода, предметные стекла, покровные стекла, стеклянные трубочки, фильтровальная бумага, набор для препарования, спиртовка, микроскоп «Биолам 70-Р».

Ход работы. Приготовьте водный препарат нижнего эпидермиса синего лука, накройте покровным стеклом и рассмотрите под микроскопом на малом увеличении. Сделайте схематический рисунок наблюдаемой картины. Удалите с помощью фильтровальной бумаги воду и замените ее на имеющийся в наличии гипертонический раствор (0,7 М Ca(NO3)2, 0,5 М CaCl2 или 1,0 М C12H22O11). Сразу после нанесения раствора на стекло начните наблюдения. Дождитесь появления всех этапов плазмолиза (уголковый, вогнутый, выпуклый). Заполните таблицу 1 по результатам опыта.

Таблица 1

Скорость проявления различных форм плазмолиза

Повторность | Форма плазмолиза | Время погружения ткани в раствор | Время наступления соответствующей формы плазмолиза | Длительность проявления соответствующей формы плазмолиза, мин |

1 | ||||

2 | ||||

3 | ||||

4 | ||||

Замените гипертонический раствор дистиллированной водой и продолжите наблюдения. Результаты внесите в таблицу 2. Когда во всех клетках препарата будет отмечен полный возврат протопласта в исходное положение, повторите опыт еще 2 раза и результаты наблюдений внесите в таблицы 1 и 2.

Таблица 2

Длительность деплазмолиза

Повторность | Время погружения ткани в воду | Время наступления деплазмолиза | Длительность деплазмолиза, мин |

1 | |||

2 | |||

3 | |||

4 |

По окончании полного деплазмолиза после третьего опыта убейте клетки нагреванием предметного стекла с препаратом над пламенем спиртовки, не давая воде испариться. Повторите исследование с мертвыми клетками и внесите результаты наблюдений в таблицы 1 и 2 (четвертая повторность).

Сравнив скорость плазмолиза и деплазмолиза в пределах одной повторности и скорости плазмолиза и деплазмолиза во всех трех повторностях, а также деплазмолиз живых и мертвых клеток, сделайте соответствующие выводы.

__________________________________

1 Атабекова, А.И. Цитология растений / А.И.Атабекова, Е.И. Устинова – Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Колос, 1971 – 256 с.

Источник

Плазмолиз — это осмотический процесс в клетках растений, грибов и бактерий, связанный с их обезвоживанием и отступлением жидкой цитоплазмы от внутренней поверхности клеточной мембраны с образованием полостей. Это возможно благодаря наличию клеточной стенки, которая обеспечивает жесткий внешний каркас. Деплазмолиз — обратный процесс, то есть восстановление исходной формы клетки при снижении осмотического давления во внеклеточной жидкости.

Происхождение плазмолиза и деплазмолиза

Плазмолиз протекает в клетках грибов, растений и бактерий, у которых имеется крепкая клеточная стенка. При их нахождении в гипертоническом растворе, концентрация электролитов в котором больше, чем в цитоплазме, происходит отдача воды в межклеточное пространство. В зависимости от степени обезвоживания плазмолиз клетки делят на уголковый с минимальным отступлением цитоплазмы, вогнутый, судорожный, колпачковый и выпуклый.

Частичному деплазмолизу подвержены все указанные варианты плазмолиза, но восстановить полную жизнеспособность клетки можно только в случае судорожного, уголкового, вогнутого плазмолиза, так как он развивается либо в маленьких масштабах, либо не приводит к повреждению внутриклеточных структур. Выпуклый плазмолиз — это полностью необратимый процесс. Он по форме частично напоминает судорожный вариант, но последний часто обратим.

Осмотические явления в клетке

Такие явления, как плазмолиз и деплазмолиз, взаимно противоположны. Плазмолизом называется сморщивание клетки при ее нахождении в гипертоническом растворе. Деплазмолиз — это восстановление исходной формы и размера клетки, у которой ранее произошел плазмолиз. Плазмолиз — это осмотическое явление, которое происходит в растительной и бактериальной клетке, а также в клетках грибов.

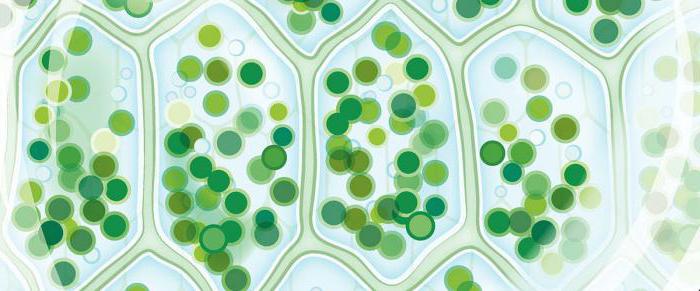

Важное условие для его развития — наличие клеточной стенки, жесткого каркаса, обеспечивающего постоянную форму и размеры. В них это явление можно описать как процесс сморщивания внутренней среды клетки из-за выхода жидкости в межклеточное пространство и образование полостей между отступившей цитоплазмой и клеточной оболочкой. То есть подвижная цитоплазма, теряя жидкость, сморщивается и освобождает полости между клеточной мембраной и ее внутренней средой.

Бытовой пример плазмолиза и деплазмолиза

Плазмолиз клетки растений, грибов и бактерий — обратимый процесс. При этом бактерии, клетки которых имеют клеточную стенку, могут находится в таком состоянии очень долго. Но попадая в благоприятную среду, они способны восстановиться и продолжить свою жизнедеятельность. Бытовым примером плазмолиза и деплазмолиза является приготовление варенья. В растворе с высокой концентрацией сахара происходит плазмолиз. Это обеспечивает сохранность продукта долгое время, так как бактерии не могут осуществлять свою жизнедеятельность.

При употреблении варенья, когда в растворе снижается осмотическое давление, бактериальная клетка снова становится активной. Это значит, что протекает такое явление, как деплазмолиз — восстановление гель-зольных свойств ее цитоплазмы и нормальной работоспособности. Если в растворе присутствует патогенная микрофлора в достаточном количестве, то она вполне способна вызывать инфекционное заболевание.

Осмотические явления в животных клетках

Крайним вариантом деплазмолиза животной клетки является гемолиз эритроцита. Он разрушается в гипотонических растворах по причине его чрезмерного набухания. Из-за более низкой концентрации электролитов снаружи эритроцита вода устремляется через мембрану внутрь, чтобы уровнять осмотическое давление. Однако ввиду ограниченности внутреннего пространства клетки и ее низкой вместимости происходит разрыв мембраны и гемолиз. Растительная клетка отличается большей прочностью из-за наличия клеточной стенки, а потому ее набухание часто не приводит к лизису. В определенный момент гидростатическое давление внутри клетки выравнивается с осмотическим, что прекращает дальнейшее поступление воды в цитоплазму.

В гипертонических растворах в эритроцитах происходит обратное явление — вода удаляется из цитоплазмы, и клетка сморщивается. Однако у высокоразвитых многоклеточных организмов предел осмотического воздействия очень низкий. А потому клетка чаще погибает, так как не может длительно оставаться жизнеспособной при наличии очень вязкой цитоплазмы. Более того, в организме человека каждая клетка должна выполнять некие функции, а не просто существовать. Клетка, которая «не работает», будет устранена макрофагами.

Источник

Явление плазмолиза и деплазмолиза

Ð¦ÐµÐ»Ñ ÑабоÑÑ.

УбедиÑÑÑÑ Ð½Ð° опÑÑе, ÑÑо ÑиÑоплазма живой клеÑки ÑлаÑÑиÑна, полÑпÑониÑаема и ÑпоÑобна плазмолизиÑоваÑÑÑÑ.

ÐаÑеÑÐ¸Ð°Ð»Ñ Ð¸ обоÑÑдование.

ÐÑковиÑа Ñ Ñемно-ÑиолеÑовой окÑаÑкой ÑоÑнÑÑ ÑеÑÑй (напÑимеÑ, ÑоÑÑ ÐаниловÑкий), 1 Ð ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð¸ÑÑаÑа ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ KNO3, или Ñ Ð»Ð¾Ñида наÑÑÐ¸Ñ NaCl, или ÑÐ°Ñ Ð°ÑÐ¾Ð·Ñ Ð¡12Ð22Ð11, ÑпиÑки, ÑпиÑÑовка, или Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð³Ð¾Ñелка, или ÑлекÑÑоплиÑка, микÑоÑкоп и ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð¾Ð±Ð¾ÑÑÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ ÑабоÑÑ Ñ Ð½Ð¸Ð¼: пÑедмеÑнÑе и покÑовнÑе ÑÑекла, пÑепаÑовалÑнÑе иглÑ, лезвие безопаÑной бÑиÑвÑ, ÑÑеклÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð¾Ñка, ÑÑакан Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¹, полоÑки ÑилÑÑÑовалÑной бÑмаги, ÑкалÑпелÑ, пинÑеÑ, киÑÑоÑка, маÑÐ»ÐµÐ²Ð°Ñ ÑалÑеÑка, оÑвеÑиÑÐµÐ»Ñ Ð¸Ð»Ð¸ наÑÑолÑÐ½Ð°Ñ Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ð°.

ÐÑаÑкое ÑеоÑеÑиÑеÑкое поÑÑнение.

Рживой клеÑке ÑиÑоплазма ÑлаÑÑиÑна и полÑпÑониÑаема. ÐÑи поÑеÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð±Ñем ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ ÑменÑÑаеÑÑÑ, а пÑи поÑÑÑплении Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑвелиÑиваеÑÑÑ Ð´Ð¾ пеÑвонаÑалÑного. ÐÑо ÑвойÑÑво позволÑÐµÑ ÐºÐ»ÐµÑкам пеÑеноÑиÑÑ Ð²Ñеменное обезвоживание и поддеÑживаÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑоÑнÑÑво Ñвоего ÑоÑÑава.

Со ÑвойÑÑвами ÑлаÑÑиÑноÑÑи и полÑпÑониÑаемоÑÑи можно ознакомиÑÑÑÑ Ð½Ð° опÑÑе Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð¼ и деплазмолизом.

Ðлазмолиз â иÑкÑÑÑÑвенно вÑзÑваемое оÑÑÑавание ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñки клеÑки. Ðеплазмолиз â иÑÑезновение плазмолиза. РкаÑеÑÑве плазмолиÑиков â веÑеÑÑв, ÑаÑÑвоÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ð²ÑзÑваÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·, иÑполÑзÑÑÑ Ð½ÐµÑдовиÑÑе веÑеÑÑва, Ñлабо пÑоникаÑÑие ÑеÑез ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð² вакÑолÑ.

Ðлазмолиз можно вÑзваÑÑ, погÑÑÐ¶Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑÐºÑ Ð² ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ñоли или ÑÐ°Ñ Ð°Ñа, конÑенÑÑаÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾ÑоÑого вÑÑе конÑенÑÑаÑии клеÑоÑного Ñока (гипеÑÑониÑеÑкий ÑаÑÑвоÑ). ÐÑли Ð±Ñ ÑиÑоплазма бÑла пÑониÑаемой, Ñо пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾ Ð±Ñ Ð²ÑÑавнивание конÑенÑÑаÑий клеÑоÑного Ñока и гипеÑÑониÑеÑкого ÑаÑÑвоÑа пÑÑем диÑÑÑзного пеÑемеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ ÑаÑÑвоÑеннÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв из клеÑки в ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð¸ обÑаÑно. Ðднако ÑиÑоплазма, Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ñ ÑвойÑÑвом полÑпÑониÑаемоÑÑи, не пÑопÑÑÐºÐ°ÐµÑ Ð²Ð½ÑÑÑÑ ÐºÐ»ÐµÑки ÑаÑÑвоÑеннÑе в воде веÑеÑÑва. ÐапÑоÑив, ÑолÑко вода, ÑоглаÑно законам оÑмоÑа, бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑÑаÑÑваÑÑÑÑ Ð³Ð¸Ð¿ÐµÑÑониÑеÑким ÑаÑÑвоÑом из клеÑки, Ñ. е. пеÑедвигаÑÑÑÑ ÑеÑез полÑпÑониÑаемÑÑ ÑиÑоплазмÑ. ÐбÑем вакÑоли ÑменÑÑиÑÑÑ. ЦиÑоплазма в ÑÐ¸Ð»Ñ ÑлаÑÑиÑноÑÑи ÑледÑÐµÑ Ð·Ð° ÑокÑаÑаÑÑейÑÑ Ð²Ð°ÐºÑолÑÑ Ð¸ оÑÑÑÐ°ÐµÑ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñки клеÑки ÑнаÑала в ÑÐ³Ð¾Ð»ÐºÐ°Ñ , заÑем во Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÑÐ°Ñ Ñ Ð¾Ð±Ñазованием вогнÑÑÑÑ

повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑей (вогнÑÑÑй плазмолиз), и, наконеÑ, пÑоÑоплаÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð¾ÐºÑÑглÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ (вÑпÑклÑй плазмолиз). ÐÑи погÑÑжении плазмолизиÑованной клеÑки в Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð»Ð¸ гипоÑониÑеÑкий ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑдаеÑÑÑ Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·.

Ход ÑабоÑÑ.

1. ÐаблÑдение ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð°. Ðезвием безопаÑной бÑиÑÐ²Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ Ñонкий ÑÑез Ñ Ð²ÑпÑклой ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑоÑной ÑеÑÑи лÑка. (Ðожно взÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¶Ð¸ÑÑ Ñ Ð²Ð¾Ð³Ð½ÑÑой ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑеÑÑи лÑка, коÑоÑÐ°Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ ÑнимаеÑÑÑ. Ðднако клеÑоÑнÑй Ñок ÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ»ÐµÑок не ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ Ð°Ð½ÑоÑиана, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ð°ÐºÑоли бÑдÑÑ Ð±ÐµÑÑвеÑнÑ.) СÑез помеÑаÑÑ Ð½Ð° пÑедмеÑное ÑÑекло в ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ, накÑÑваÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑовнÑм ÑÑеклом и ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑ Ð¿Ñи малом и болÑÑом ÑвелиÑении микÑоÑкопа клеÑки Ñ Ð¾ÐºÑаÑеннÑм клеÑоÑнÑм Ñоком, обÑаÑÐ°Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ на оболоÑкÑ, ÑиÑоплазмÑ, ÑдÑо и вакÑолÑ.

ÐаÑем на пÑепаÑаÑе заменÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ñоли или ÑÐ°Ñ Ð°Ñа. ÐÐ»Ñ ÑÑого Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð»Ðµ покÑовного ÑÑекла помеÑаÑÑ ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ 1 Ð ÑаÑÑвоÑа ниÑÑаÑа калиÑ. С пÑоÑивоположной ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑилÑÑÑовалÑной бÑмажкой оÑÑÑгиваÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð·-под покÑовного ÑÑекла. Таким обÑазом, на меÑÑо Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð´ покÑовное ÑÑекло поÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ ÑаÑÑвоÑ. ÐÑÑ Ð¿ÑоÑедÑÑÑ Ð¿ÑоделÑваÑÑ 2â3 Ñаза Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑаÑÑвоÑом. СпÑÑÑÑ 5â10 мин наблÑдаÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·.

2. ÐаблÑдение ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð°. Ðа плазмолизиÑованном микÑопÑепаÑаÑе пÑоизводÑÑ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑаÑÑвоÑа ниÑÑаÑа ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ ÑиÑÑой водой Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÑилÑÑÑовалÑной бÑмажки. ÐаблÑдаÑÑ Ð·Ð° изменениÑми в клеÑÐºÐ°Ñ , ведÑÑими к деплазмолизÑ.

3.ÐÑÑвление неÑпоÑобноÑÑи к Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð¼ÐµÑÑвÑÑ ÐºÐ»ÐµÑок. СпоÑобноÑÑÑÑ Ðº Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÑ ÑолÑко живÑе клеÑки. ЧÑÐ¾Ð±Ñ ÑбедиÑÑÑÑ Ð² ÑÑом, гоÑовÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ñй пÑепаÑаÑ. СÑез ÑеÑÑи лÑка помеÑаÑÑ Ð² болÑÑÑÑ ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð° пÑедмеÑное ÑÑекло и ÑбиваÑÑ ÐºÐ»ÐµÑки нагÑеванием пÑепаÑаÑа на пламени ÑпиÑÑовки (нагÑеваÑÑ ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑÑоÑожно, не допÑÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ иÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ). ÐÑепаÑÐ°Ñ Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°ÑÑ, Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÑÑаÑÑваÑÑ ÑилÑÑÑовалÑной бÑмажкой, наноÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑез ÐºÐ°Ð¿Ð»Ñ 1 Ð ÑаÑÑвоÑа ниÑÑаÑа ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð¸ накÑÑваÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑовнÑм ÑÑеклом. ÐÑепаÑÐ°Ñ ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ микÑоÑкопом. Ðлазмолиза не пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ.

ÐÑводÑ.

1. ЦиÑоплазма ÑлаÑÑиÑна, вÑледÑÑвие ÑÑого она ÑпоÑобна в гипеÑÑониÑеÑком ÑаÑÑвоÑе оÑÑÑаваÑÑ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñки клеÑки, а в гипоÑониÑеÑком Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑанавливаÑÑ Ð¿ÐµÑвонаÑалÑное положение.

2. ЦиÑоплазма полÑпÑониÑаема: пÑопÑÑÐºÐ°ÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ не пÑопÑÑÐºÐ°ÐµÑ ÑаÑÑвоÑеннÑе в ней веÑеÑÑва. 3. Ðлазмолиз и деплазмолиз можно наблÑдаÑÑ ÑолÑко в живÑÑ ÐºÐ»ÐµÑÐºÐ°Ñ .

ÐонÑÑолÑнÑе вопÑоÑÑ.

1. ЧÑо Ñакое плазмолиз?

2. ЧÑо Ñакое деплазмолиз?

3. Ðакие ÑоÑÐ¼Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð° Ð²Ñ Ð·Ð½Ð°ÐµÑе?

4. Ð ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑвойÑÑÐ²Ð°Ñ ÑиÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ говоÑиÑÑ, изÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð»Ð¸Ð·?

5. СпоÑÐ¾Ð±Ð½Ñ Ð»Ð¸ плазмолизиÑоваÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑÑвÑе клеÑки?

Источник

Итак, если изотонические растворы не вызывают изменений в клетках, то растворы гипертонические обусловливают явление плазмолиза, а растворы гипотонические — явление тургора. [c.181]

В чем заключается явление плазмолиза и гемолиза [c.50]

Процессы гемолиза и плазмолиза зависят от функционального состояния вещества клеток, в частности от изменения про 1ииае-мости их оболочек. В результате этого оказалось, что если концентрированные растворы солей и сахара вызывают стойкий плазмолиз, то плазмолиз в растворах мочевины и глицерина носит временный характер, а растворы спирта, эфира, хлороформа его [c.40]

Если поместить клетки в дистиллированную воду, происходит набухание, затем разрыв оболочек — лизис. Например, эритроциты окрасят воду в красный цвет (гемолиз). В растворах с высокой концентрацией солей происходит сморщивание клеток из-за потери воды (плазмолиз). [c.145]

В концентрированном растворе Na l красные кровяные шарики сморщиваются (плазмолиз), а в воде или сильно разбавленном растворе Na l набухают (гемолиз). Объясните эти явления. [c.195]

Процессы гемолиза и плазмолиза зави-функционального состояния веще- [c.26]

РАБОТА 3. ГЕМОЛИЗ И ПЛАЗМОЛИЗ [c.216]

Основы химической термодинамики, термохимии, кинетики, катализа, учения о растворах, диффузии, осмосе, тургоре и плазмолизе рассмотрены в нх приложении к биологии и сельскому хозяйству. Описаны коллоидно-химические свойства белков, протоплазмы, роль свободной воды в коллоидах, свойства коллоидов почвы. [c.2]

Опыт 18. Демонстрация явлений тургора и плазмолиза в системах с полупроницаемыми пленками [c.52]

В живой микробной клетке всегда наблюдается более высокая концентрация солей, чем в окружающей среде, поэтому микробы могут существовать в слабых водных растворах. На основании осмотических законов в клетку поступают вода и растворенные в ней питательные вещества. Внутреннее осмотическое давление создает напряженное состояние клетки, которое называется тур-гором. Если микробная клетка попадает в концентрированный раствор, осмотическое давление которого больше, чем в клетке, то вода уходит из нее, протоплазма сжимается и отстает от верхней оболочки. Это явление называется плазмолизом. Такую клетку легко возвратить к нормальному состоянию тургора, если перенести ее в раствор более слабой солевой концентрации. [c.251]

Явление осмоса играет важную роль в жизни растений и животных. Стенки растительных клеток живых организмов представляют собой полупроницаемые мембраны, через которые свободно проходят молекулы воды, но почти полностью задерживаются вещества, растворенные в клеточном соке. Поэтому осмос служит причиной тургора (состояние напряжения) и плазмолиза (сморщивание) клеток. С ним связаны процессы усвоения пищи и обмена веществ. Прибор, схема которого приведена на рис. 54, дает возможность измерять осмотическое давление. Он называется осмометром. На основании опытных данных измерения осмотического давления при различных концентрациях и температурах было установлено, что осмотическое давление раствора пропорционально концентрации растворенного вещества и абсолютной температуре раствора [см. уравнение (У.8)], [c.147]

В крепких растворах солей отмечается, наоборот, сморщивание клеток плазмолиз), обусловленное потерей воды, перемещающейся [c.26]

Способностью передвигаться обладают только некоторые представители группы бактерий. Эта способность обусловлена наличием у них жгутиков. Только подвижные спирохеты перемещаются ритмичными колебаниями всего тела. Жгутики являются цитоплазматическими выростами, не втягивающимися внутрь при плазмолизе. В неокрашенном виде они под микроскопом не видны. На всем протяжении они имеют одинаковую толщину и диаметр их обычно не превышает /зп поперечного диаметра бактериальной клетки (около 0,02—0,05 мк). Скорость движения 10—20 мк/с. [c.252]

Для первого случая мы будем иметь явление тургора, для второго — изотонию, а для третьего случая — плазмолиз. Опыт, проведенный с черенками листьев, наглядно показывает значение увеличения концентрации почвенного раствора. Если имеет место случай 3, т. е. осмотическое давление почвенного раствора больше давления клеточного сока (засоленная почва), вода будет поступать не из почвы в растение, а, наоборот, из растений в почву и растение на такой почве погибнет, так как оно не в состоянии бороться за воду. [c.53]

При изложении закона Вант-Гоффа весьма полезно остановиться на явлениях тургора и плазмолиза в растениях (опыт 19), а также на других явлениях, в основе которых лежат процессы осмоса (опыт 20). [c.38]

В клетках сине-зеленых водорослей отсутствуют вакуоли, заполненные клеточным соком. В связи с этим при плазмолизе клетка съеживается целиком. В клетках этих организмов наблюдаются [c.271]

Плазмолиз и тургор. Наличие такой сложной структуры бактериальной клетки доказывается явлениями плазмолиза и тургора. [c.251]

Плазмолиз имеет большое значение при консервировании овощей и плодов в растворах поваренной соли или сахарозы. При солении или квашении овощей поваренная соль служит, во-первых, консервирующим агентом. Растворы соли (5—7%) задерживают развитие большинства микроорганизмов, так как вызывают у них плазмолиз. Однако главное назначение поваренной соли заключается в том, что она вызывает плазмолиз растительных клеток, нарушает полупроницаемость клеточных оболочек. В результате происходит выделение клеточного сока, содержащего сахара. Эти сахара служат основой для молочнокислого брожения. Молочная кислота, являясь антисептиком, подавляет деятельность других микроорганизмов. Кроме того она придает продукту специфический вкус. [c.70]

Результат опыта. Примерно через сутки после начала опыта в части пробирок листья остались практически без изменения, т. е. такими же свежими, как и до начала опыта. В другой части пробирок листья несколько привяли (состояние плазмолиза), причем чем более высокая концентрация хлорида натрия в растворе, тем угнетение (увядание) листьев больше. [c.52]

Если растительную клетку перенести в концентрированный раствор какого-нибудь вещества (например сахара или хлорида натрия), молярная концентрация которого будет выше, чем концентрация растворенных веществ в клетке, то наблюдается осмотическое высасывание воды из клетки в окружающий ее внешний раствор (экзосмос). Протоплазма уменьшается в объме и отстает от стенок целлюлозной оболочки. Объем протоплазмы делается тем меньше, чем большей концентрации был раствор, в который погружена клетка. При соответствующих условиях протоплазма принимает шарообразную форму, уменьшаясь в несколько раз. Это явление называется плазмолизом. Если плазмоли-зированную клетку поместить снова в раствор обычной для нее концентрации или в дистиллированную воду, клетка, благодаря осмотическому всасыванию растворителя, увеличивает свой объем, возвращаясь в свое исходное положение. Таким образом, плазмолиз является обратимым процессом. [c.181]

При варке плодов в концентрированном сахарном растворе (приготовление варенья) растительные клетки теряют воду, т. е. идет плазмолиз. Если скорость удаления воды больше, чем скорость диффузии сахара в плодовую ткань, то плоды после варки сморщиваются и становятся жесткими. Правильно выбранный режим варки предусматривает равенство скоростей этих процессов. В таком случае плоды сохраняют свой начальный объем и вид. Сахар не только придает продукту вкусовые качества и питательность, но является и консервирующим вещест- [c.70]

В крепких растворах солей отмечается, наоборот, сморщивание клеток (плазмолиз), обусловленное потерей воды, перемещающейся из них в более концентрированный внешний раствор (рис. 13), [c.40]

Более высокоорганизованные животные имеют постоянное осмотическое давление крови, не зависящее от внешней среды. Человеческий организм характеризуется большим постоянством ряда физико-химических показателей внутренней среды, в том числе и осмотическим давлением крови. Этот показатель называют изоосмией. Нарушение изоосмии оказывается губительным для организма гораздо раньше, чем наступает плазмолиз или лизис клеток. Понижение осмотического давления введением больших избытков воды или в результате интенсивной потери солей, например с потом, вызывает рвоту, судороги, затемнение сознания и т. п. вплоть до гибели организма. Повышение же осмотического давления введением больших количеств солей приводит к перераспределению воды. Вода скапливается в тех тканях, в которых откладываются избыточные количества солей, что вызывает отеки этих тканей (в первую очередь подкожной клетнервной системы и других жизненно важных органов. [c.27]

В концентрированных растворах идет диффузия воды из клетки в раствор, так как осмотическое давление внешнего раствора больше, чем давление внутри клетки. Потеря воды ведет к уменьшению объема клетки, нарушает нормальное течение физических н химических процессов в ней. Это явление называют плазмолизом. [c.70]

BOM. в концентрированном сахарном растворе с вьт> соким осмотическим давлением (34—54 МПа) проч исходит плазмолиз клеток почти всех микроорганизмов. [c.71]

II — вода покидает клетку, если она помещена в более концентрированный раствор, цитоплазма отслаивается от стенки клетки это называется плазмолизом [c.203]

Впервые термин изолировагшые протопласты был предложен Д.Ханстейном в 1880 г. Протопласт в целой клетке можно наблюдать во время плазмолиза. Изолированный протопласт — это содержимое растительной клетки, окруженное плазмалеммой. Целлюлозная стенка у данного образования отсутствует. Изолированные [c.176]

I — последовательное соединение биореактора / и сепаратора 2 с возвратом осветленной культуральной жидкости на стадию ферментации (в смеситель 3) и отбором (после сепаратора) сгущенной биомассы для последующей обработки (плазмолиз, сушка) [c.184]

Это явление используется, например, при консервировании пищевых продуктов путем добавления больших количеств соли или сахара. Микроорганизмы подвергаются плазмолизу и становятся нежизнедеятельными. [c.145]

Подмороженная свекла непригодна для хранения и должна перерабатываться сразу же, так как в клетках происходит плазмолиз и они теряют способность дышать. Свежевыкопанная свекла промерзает при —1,5, —2 °С. очень быстро. При —6 °С промерзает 30—40 % свеклы и кристаллизуется до 60 % воды. Эта температура близка к порогу гибели клеток. [c.8]

Широко известно также применение больших концентраций солей или сахара для консервирования пищевых продуктов. В этих условиях микроорганизмы подвергаются плазмолизу и становятся нежизнедеятельными. [c.28]

Осмос в природе. Животные н растит, клетки представляют собой микроскопич. осмотич. системы, поскольку у клетки оболочка или прилегающая к ней плазмолемма обладают св-вами полупроницаемых. мембран. Если поместить клетки в дистиллированную воду, происходит набухание, а затем разрыв оболочек (осмотич. шок, или лизис). В р-рах с высокой концентрацией солей наблюдается падение осмотич. давления и ко.хтапс клеток из-за потери воды (плазмолиз). Это явление используют, иапр., при консервировании пищ. продуггов путем добавления больших кол-в соли или сахара микроорганизмы подвергаются плазмолизу и становятся нежизнедеятельными. [c.419]

Физическая и коллоидная химия (1988) — [

c.181

]

Физическая и коллоидная химия (1988) — [

c.70

]

Общая микробиология (1987) — [

c.29

,

c.50

]

Основы технологии органических веществ (1959) — [

c.347

]

Основы технологии органических веществ (1959) — [

c.347

]

Физическая и коллоидная химия (1957) — [

c.110

,

c.111

]

Физическая химия Том 1 Издание 4 (1935) — [

c.237

]

Основы физической и коллоидной химии Издание 3 (1964) — [

c.127

]

Физическая и коллоидная химия (1974) — [

c.124

]

Физическая и коллоидная химия (1954) — [

c.27

]

Физическая и коллоидная химия (1964) — [

c.37

,

c.273

]

Микробиология (2006) — [

c.86

]

Биология Том3 Изд3 (2004) — [

c.101

,

c.105

,

c.231

]

Курс физиологии растений Издание 3 (1971) — [

c.69

]

Жизнь зеленого растения (1983) — [

c.174

,

c.176

,

c.178

]

Цитология растений Изд.4 (1987) — [

c.29

,

c.30

,

c.32

]

Физиология растений (1989) — [

c.191

]

Биология с общей генетикой (2006) — [

c.54

]

Фотосинтез С3- и С4- растений Механизмы и регуляция (1986) — [

c.47

]

Физиология растений (1980) — [

c.48

,

c.50

,

c.86

,

c.157

]

Источник