Какие свойства ученика изменяются в процессе обучения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 466

Курортного района Санкт-Петербурга

СТАТЬЯ

«Учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения»

Автор: учитель математики ГБОУ СОШ № 466

Хамина Ирина Анатольевна

Санкт-Петербург

2013

«Учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения»

Лозунгом, зовущим к новым педагогическим вершинам, можно считать слова Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью». Как образно высказался Монтень, учитель должен снабжать ребенка цветами, из которых тот мог бы добывать материал для меда, но перерабатывать его он должен сам. Но как воплотить такие стремления в жизнь?

Если традиционное обучение предполагает жесткую регламентацию деятельности учеников, то экспериментальные системы Занкова Л.В., Амонашвили Ш.Я. и другие позволяют стимулировать познавательную деятельность и умственное развитие детей.

Возможно ли, используя современные методы, решить основные проблемы школы, связанные с неуспеваемостью и нежеланием учиться у ряда школьников?

Для этого необходимо поставить в центр процесса обучение ребенка со всеми его интересами и способностями, жизненным опытом и потребностями, активностью и наблюдательностью. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях», – писал Ушинский К.Д.

Что же нужно нам знать о детях в первую очередь?

Психологическими исследованиями установлено, что эффективность учебной деятельности зависит во многом от отношения школьника к выполняемой деятельности.

Психологические причины, лежащие в основе неуспеваемости, можно объединить в две большие группы. К первой относится недостатки в развитии мотивационной сферы детей, ко второй – недостатки познавательной деятельности.

Первый тип неуспевающих – ученик, не желающий учится, второй – не умеющий учится. И есть третий тип – ребенок, которого трудно учить. По выражению Амонашвили, обучение д.б. «вариативным и индивидуальным к особенностям» школьников. В какой степени педагог должен ориентироваться на индивидуальную особенность своих учеников? И на какие?

В первую очередь к ним относятся черты основных свойств нервной системы учащихся.

Есть люди, со слабыми и инертными нейродинамическими способностями, а есть – с сильными.

Если ученик при напряженной работе быстро устает, – теряет работоспособность – это представитель слабого типа нервной системы.

Учащиеся с сильной нервной системой без особого напряжения могут работать долго без чувства усталости, они не теряются в экстремальных ситуациях, умеют собраться, их не смущает высокий темп, они легко переключаются на другие виды деятельности.

Поэтому среди неуспевающих реже встречаются дети с сильной нервной системой.

Однако, эти ученики не склонны к однообразной работе, требующей систематизации, упорядочения материала, не любят планировать свою деятельность, проверять выполненное, повторять пройденное. В учении самоконтролю отводится одно из важнейших мест. Сильные учащиеся игнорируют сторону учебной деятельности.

По отношению к учащимся со слабой нервной системой рекомендуется соблюдать такие правила: не ставить их в ситуацию неожиданного вопроса, требующего быстрого ответа; предоставлять достаточное время на обдумывание и подготовку, желательно в письменной форме; по возможности, спрашивать их в начале урока и на первых уроках; не требовать отвечать новый, только что усвоенный материал; путем правильной тактики опросов и поощрений формировать уверенность в своих силах, обязательно поощрять за старания, даже если результат далек от желаемого; осторожно оценивать неудачи; в минимальной степени отвлекать от работы, создавать им спокойную обстановку; учить умению переживать неудачу, объясняя, что неудача неизбежна и это не повод к отчаянию.

Особенно важно обратить внимание на ребят со слабой нервной системой. Этим детям трудно готовить уроки, особенно устные, они быстро утомляются, нуждаясь в большом количестве перерывов.

Какого должна быть тактика учителя по отношению к ученикам с сильной нервной системой?

Работа монотонная, лишенная эмоциональных оттенков и возможностей для разрядки, отсутствие возможности выбора быстро истощают умственные силы у сильных учащихся. При выполнении однотипных заданий направить их на поиск других способов работы, чередовать задания разных типов и т.д.

В целом сильные школьники хорошо приспособлены к условиям учебной деятельности. Но они часто не отличаются тщательностью, углубленностью выполнения, пренебрегают планированием и организацией работы.

В ситуации, когда надо выполнять какие-либо поэтапные действия, следует обратить на этих учеников особое внимание, контролировать выполнение ими требований постепенности, последовательности, побуждать их к осознанным самостоятельным усилиям в этом направлении.

Как работать с инертными и подвижными учениками?

Учитель должен обратить внимания на следующие учебные ситуации:

1/ задания, разнообразные по содержанию и способам решения;

2/ ситуации, требующие высокого темпа работы;

3/ ситуации, требующие быстрого переключения внимания;

4/ ситуации, когда время работы ограничено;

5/ однообразная, монотонная работа;

6/ одновременное усвоения нового и повторения старого.

При работе с инертными учениками надо использовать следующие методы:

– помнить, что они не могут активно работать с разнообразными заданиями, а некоторые из них вообще отказываются выполнять такие задания;

– не требовать быстрого изменения неудачных формулировок при устных ответах;

– не спрашивать их в начале урока;

– избегать ситуаций, когда нужен быстрый устный ответ на неожиданный вопрос;

– в момент выполнения задания не надо их отвлекать;

– не следует требовать отвечать новый, только что пройденный материал.

Подвижные же учащиеся в гораздо большей степени нуждаются в постоянном руководстве и контроле со стороны учителя. Им надо помочь научится произвольно регулировать свою деятельность, должным образом ее организовывать; полезно обучать их умению быть сдержанным, выслушивать до конца. Внимательность на уроке нельзя потребовать, но можно выработать, воспитать терпеливым напоминанием, многократным повторениям требований без упреков и раздражения.

У каждого типа нервной системы есть свои преимущества, сильные стороны. Знают ли об этом дети? Конечно, чаще всего ученик воспринимает не сами неблагоприятные для обучения особенности своего психофизиологического склада, а те затруднения, которые из них вытекают.

Поэтому одна из задач учителя – понять индивидуальные особенности ученика и учитывать их в своей работе. Другая задача – помочь осознавать их ученику и научить его использовать свои преимущества компенсировать недостатки.

Как компенсировать быструю утомляемость учеников со слабой нервной системой? Ни должны делать частые перерывы для отдыха, в первую очередь выполнять наиболее трудные работы. Уметь отвлекаться от умственной работы, переключаясь на общение, физические упражнения, игры, чтобы хоть отчасти восстановить трудоспособность.

Слабые учащиеся любят планировать свои занятия, умеют соблюдать распорядок дня, что помогает им распределить силы. Медленный темп они компенсируют тщательной предварительной подготовкой. Им нужны тишина и покой для работы, не успевая усваивать знания в классе, они восполняют это добросовестной самостоятельной работой. И еще, слабые пользуются усиленным контролем и проверкой. Если же они не умеют компенсировать свои природные недостатки, учитель обязан помочь ученику осознать свои особенности, их преимущества и недостатки, т.к. неумение использовать и компенсировать свои природные нейродинамические особенности может вызвать дефект познавательной деятельности и влиять на успеваемость. Речь, таким образом идет о формировании индивидуального стиля учебной деятельности.

Но у каждого учителя тоже есть индивидуальный педагогический стиль, включающий в себя мягкость или требовательность, доброту или твердость, авторитарность или демократизм, открытость или сдержанность и прямо влияющий на взаимоотношение с учениками и отражающийся на отношение учеников в учебе.

Формируется индивидуальный стиль при выполнении двух как минимум условий.

Во-первых, учитель должен осознать свои индивидуальные особенности и предоставлять, как они могут отразиться на результатах его деятельности.

Во-вторых, учитель должен желать и уметь использовать свои индивидуальные особенности, оптимально организуя, выстраивая свою педагогическую деятельность.

Так, чтобы добиться высокой плотности урока, подвижно учитель мог, не прибегая у специальным мерам, просто рассчитывать на свою достаточно высокую динамику. Для инертного учителя основное условие насыщенность урока – тщательная предварительная подготовка, продуманность заданий, наглядного материала и вопросов.

Нужно заметить, что любая работа с людьми невозможна без активной работы над собой – своим характером, поведением, отношением к окружающим. Педагог должен, прежде всего, быть готовым менять себя – иначе ему не получить хороших результатов. А это не просто. Поэтому так тяжел этот труд, часто неблагодарен, хотя на словах высоко превозносится в обществе.

Индивидуальный подход важен не только для того, чтобы ученик просто нормально развивался и учился, но и для нормирования таланта, творческой одаренности. Индивидуальность и одаренность – вещи взаимосвязанные. Массовая школа, часто игнорируя индивидуальность ученика, не дает ему возможности для развития, для укрепления творческого потенциала. Ориентируясь на «среднего ребенка» школа превращает ученика в посредственность. Ведь таланты произрастают из индивидуальности личности, а система воспитания «среднего ребенка» ведет к стиранию индивидуальных особенностей.

Лучшие педагоги всегда придерживались этой точки зрения.

Так, В.В. Розанов считал «принцип индивидуальности» краеугольным камнем образования: «только как личность, как этот определенный человек, а не «человек вообще», я могу быть наиболее изобретательным в мыслях, свои чувствованиях, упорен, тверд в стремлениях. Оставьте во мне «человека вообще», действуйте только на него и только общими же своими сторонами и вы, наверное, сделаете меня во всем недалеким, ко всему вялым, ни в чем ни ярким; незаметно для себя вы сделаетесь и сами такими же; вы многого еще не забудете, но лучше в себе потеряйте; многому меня обучите, но не пробудите никогда самого во мне лучшего, что уже есть, дремлет, заложено в особенностях моего душевного склада».

Источник

Изучив эту тему, вы узнаете:

– что такое объект;

– что такое свойства, действия и среда объекта.

6.3. Действие как характеристика объекта

В реальной жизни объекты при определенных обстоятельствах либо сами, либо под воздействием других объектов могут выполнять какие-то действия. Человек постоянно что-то делает: думает, говорит, передвигается, спит, пишет. Собака сторожит дом, ест, спит, бежит и т. д. Чтобы описать действия объекта, мы должны ответить на вопрос: «Что он может делать?» Солнце светит. Автомобиль едет. Химическое вещество «натрий» вступает в реакцию с водой.

Объекты могут испытывать воздействие со стороны других объектов. Человек загорает на солнце. Паруса раздуваются ветром. Лопасти мельницы вращаются потоком падающей воды.

Для характеристики объекта совершенно не важно, сам объект выполняет действия или он испытывает воздействие со стороны другого объекта. Действие, применяемое к объекту, приравнивается к действию, выполняемому объектом.

В окружающем мире все объекты связаны друг с другом, они сосуществуют в тесном взаимодействии. Если ударить ногой по мячу, он полетит в соответствующем направлении. Если начать вращать педали велосипеда, то он поедет. И в том и в другом случае объекты (мяч и велосипед) будут выполнять действия в результате того, что человек, который тоже является объектом, воздействует на них.

Среди огромного многообразия выполняемых различными объектами действий можно выделить такие, которые свойственны только данному конкретному объекту. Эти действия, так же как и свойства, являются характеристикой объекта и позволяют отличить, выделить его в окружающем мире. Очень часто такие отличительные действия описывают назначение объекта. Молоток нужен, чтобы забивать гвозди. Скатертью накрывают стол.

Природные объекты характеризуются действиями, заложенными в них самой природой. Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Пчелы собирают нектар и вырабатывают мед. Вулкан извергает лаву.

Путем перечисления действий можно довольно точно описать объект. Птиц характеризует то, что они могут летать. Однако если вы посмотрите вверх и увидите птицу, которая парит в небе, а потом вдруг камнем падает вниз, то можно предположить, что это орел или сокол, поскольку именно для этих птиц свойственны такие действия.

В таблице 6.5 представлены примеры некоторых рассмотренных ранее объектов и указаны характерные для них действия.

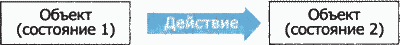

Действие всегда проявляется через его результат. Им может стать изменение некоторых параметров самого объекта или окружающих его объектов. Принято говорить, что при этом изменяется состояние объекта. Одни результаты действий проявляются очень быстро, другие намного медленнее. Например, под воздействием огня вода в чайнике закипает за 10 минут. Ученик исписывает пасту в шариковой ручке в течение месяца. Рост человека меняется совсем незаметно для окружающих в течение нескольких лет.

Таблица 6.5. Действия объектов

Переход объекта из одного состояния в другое происходит при воздействии на него других объектов.

В выполнении действия участвуют, как правило, два объекта: один — производящий действие, и другой, который испытывает это воздействие.

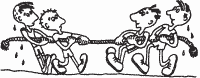

Однако часто встречаются ситуации, когда совершенно невозможно определить, какой объект на какой воздействует. Например, две команды перетягивают канат… В таких случаях говорят о взаимодействии объектов. Взаимодействие — одновременное воздействие различных объектов друг на друга.

Мяч, ударившись о ногу игрока, изменяет свое направление. Происходит взаимодействие ноги и мяча.

Очень часто в окружающем мире мы наблюдаем последовательную смену состояний объекта как результат некоторых воздействий. Говорят, что происходит некоторый процесс.

Процессом можно назвать изготовление скульптуры из камня. Движение автомобиля — это тоже процесс, который приводит к изменению его положения в пространстве. Вам хорошо знаком процесс приготовления пищи.

Особое место в деятельности человека занимают информационные процессы — процессы, связанные с обменом, хранением и обработкой информации. В таких процессах состояние информации (текущее значение ее параметров) изменяется. Например, вам стало известно, что знакомому исполняется 16 лет. По этому поводу в голове сложилось шуточное четверостишие. На компьютере вы оформили открытку с рисунком и стихотворением и послали ее приятелю по электронной почте. В описанном процессе менялись форма представления информации, содержание, объем и местоположение.

Многим процессам человек дал названия: горение, старение, рост, полет, строительство…

Процессы характеризуются свойствами и параметрами. Например, движение характеризуется скоростью, продолжительностью, пройденным расстоянием. Вам известны формулы, связывающие эти параметры: S = vt. Некоторые характеристики процессов представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6. Параметры процессов

| Процесс | Параметр |

|---|---|

| Заполнение бассейна водой | Количество воды за единицу времени |

| Вытачивание токарем деталей | Количество деталей за час |

| Продажа товаров | Количество проданного товара |

Для человека процесс является объектом наблюдения, изучения, управления.

6.4. Среда существования объекта

Каждый обитатель Земли живет в определенных условиях. Например, крот живет под землей, а рыба — в воде, одни животные обитают только в лесу, а другие — в поле или пустыне. В ботаническом саду для каждой группы растений создаются особые условия существования: тропические, субтропические, пустынные и т. д. Вспомните, что рыбы водятся в определенных водоемах и на разных глубинах. Подобные условия часто называют средой (обстановкой). У каждого объекта своя среда, в которой он существует.

Среда — условия существования объекта.

Среда — условия существования объекта.

Примером среды может служить и любая климатическая зона Земли. На эти зоны (среды) делится вся поверхность нашей планеты. Это происходит вследствие неравномерности нагревания

Земли Солнцем и распределения атмосферных осадков. Каждая климатическая зона характеризуется такими параметрами, как суточные и годовые колебания температур, атмосферное давление, влажность. Для каждой из климатических зон характерны свои флора и фауна. Например, пингвины живут в холодных областях Южного полушария, а место обитания верблюдов — страны с жарким и сухим климатом.

Среда существования объекта влияет на сам объект. Он приспосабливается к окружающей обстановке, иногда изменяя какие-то свои свойства, выполняя новые действия.

Когда вы впервые пришли в школу, то тоже попали в новую среду, к которой пришлось приспосабливаться, изменяя свое поведение.

Я на уроке в первый раз.

Теперь я ученица.

Вошла учительница в класс, —

Вставать или садиться?

Как надо парту открывать,

Не знала я сначала,

И я не знала, как вставать,

Чтоб парта не стучала.

Мне говорят — иди к доске,

Я руку поднимаю,

А как перо держать в руке,

Совсем не понимаю.

Агния Барто. «Первый урок»

Приспособление к среде происходит и в результате воздействия на объект. Интересным примером может служить искусство бонсаи — выращивание в цветочном горшке миниатюрного аналога большого дерева, сохраняющего естественность и пропорции. При создании бонсаи растение изменяет свою внешнюю форму, приспосабливаясь к новым условиям. Искусство бонсаи зародилось в Китае. Придворные садовники разбивали прекрасные парки и сады из местных и привезенных растений. Они создавали удивительные пейзажи из этих растений, высаживая их в отдельные сосуды, которые можно было легко перемещать по парку, изменяя композицию. Иногда садовники задерживали рост крупных деревьев и придавали им сначала естественную, а потом и понравившуюся форму. В VI веке это искусство было привезено в Японию, где и превратилось в самостоятельное направление — бонсаи — культуру выращивания растений на подносе. Размер бонсаи может быть от нескольких сантиметров до метра.

Сведения о средах существования объектов можно также представить в табличной форме, что позволит легко провести сравнение объектов друг с другом. Посмотрите на таблицу 6.7.

Таблица 6.7. Сведения о средах существования объектов

Объект может изменить свое состояние, если попадает в другую среду.

Самый яркий пример — круговорот воды в природе. Когда солнечные лучи нагревают водную поверхность (в океане, море, озере, луже и т. д.), часть воды испаряется. Став паром, она поднимается в атмосферу и смешивается с другими газами. На оп- ределенной высоте пар охлаждается и конденсируется, снова превращается в воду, крошечные капельки которой образуют облака. В зависимости от температуры воздуха вода возвращается на землю в виде дождя, снега или града. Объект «вода» под воз

действием температуры переходит в разные состояния: жидкое, газообразное, твердое (вода-пар-лед).

Мороженое, если находится в определенной среде — морозильной камере, — твердое. Но стоит ему попасть под воздействие солнечных лучей — переместиться в другую среду, как оно становится мягким, а затем просто жидким.

Вот так состояние объекта неразрывно связано со средой его существования и воздействием окружающих объектов.

Контрольные вопросы и задания

1. Приведите примеры материальных объектов.

2. Приведите примеры нематериальных объектов.

3. Можно ли с помощью имени дать полную характеристику объекта?

4. Как можно с помощью имени конкретизировать объект?

5. Какими свойствами можно охарактеризовать объекты «ручка для письма», «автомобиль», «стихотворение»?

6. В чем состоит отличие понятия «свойство объекта» от его значения? Приведите примеры свойств и их значений.

7. Что такое параметры объекта? Приведите примеры.

8. Какие значения могут принимать параметры «вес» и «длина хвоста» объекта «кошка»?

9. Какие значения могут быть у свойства «вид линовки» для объекта «тетрадь»?

10. Что такое действия объекта? Приведите примеры.

11. Что такое состояние объекта? Приведите примеры.

12. Что такое процесс? Приведите примеры.

13. Опишите биологический процесс роста растения.

14. Опишите, в чем состоит процесс обучения и какие свойства ученика изменяются в этом процессе.

15. Что такое среда существования объекта? Приведите примеры.

16. Какими характеристиками можно описать объект?

17. Для чего нужны разнообразные характеристики объекта?

18. Зависят ли от среды характеристики следующих объектов:

◊ собака находится: в домашней обстановке, в лесу, на детской площадке;

◊ песня исполняется: на концерте, в клипе, на школьном празднике;

◊ фильм демонстрируется: в кинотеатре, по телевизору, в компьютере.

Если существует зависимость характеристик объектов от среды, то как это проявляется? Приведите собственные примеры.

19. Сыграйте в игру, в которой требуется угадать объект по его характеристикам. Один человек загадывает слово (имя какого-то объекта). Остальные играющие, чтобы отгадать слово, начинают задавать наводящие вопросы, пытаясь определить как можно более точно свойства задуманного объекта. Вопросы надо формулировать так, чтобы ответ на него был либо «да», либо «нет».

Например, задумано слово «верблюд». Примерные вопросы и ответы могли бы звучать так.

◊ Это объект живой природы? — Да.

◊ Это растение? — Нет (вывод: значит, животное).

◊ Это животное может летать? — Нет.

◊ Оно живет в северных широтах? — Нет.

И так далее… Если кто-то из игроков решил, что он догадался, о чем идет речь, он может напрямую назвать имя объекта. Если игрок не угадал задуманное слово, то выбывает из игры.

Как видите, в этой игре, чтобы отгадать задуманный объект, надо как можно точнее определить и свойства, и действия, и среду.

Источник