Какие продукты образуются при электролизе водных растворов следующих солей

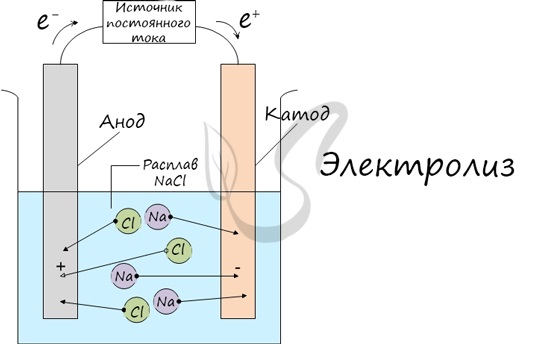

Электролиз (греч. elektron – янтарь + lysis — разложение) – химическая реакция, происходящая при прохождении постоянного тока через

электролит. Это разложение веществ на их составные части под действием электрического тока.

Процесс электролиза заключается в перемещении катионов (положительно заряженных ионов) к катоду (заряжен отрицательно), и отрицательно

заряженных ионов (анионов) к аноду (заряжен положительно).

Итак, анионы и катионы устремляются соответственно к аноду и катоду. Здесь и происходит химическая реакция. Чтобы успешно решать задания

по этой теме и писать реакции, необходимо разделять процессы на катоде и аноде. Именно так и будет построена эта статья.

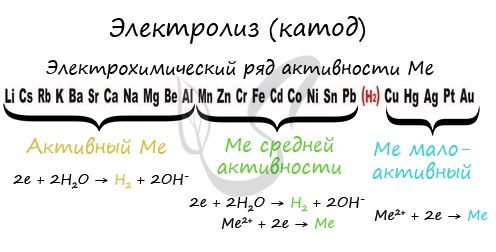

Катод

К катоду притягиваются катионы – положительно заряженные ионы: Na+, K+, Cu2+, Fe3+,

Ag+ и т.д.

Чтобы установить, какая реакция идет на катоде, прежде всего, нужно определиться с активностью металла: его положением в электрохимическом

ряду напряжений металлов.

Если на катоде появился активный металл (Li, Na, K) то вместо него восстанавливаются молекулы воды, из которых выделяется водород. Если металл средней

активности (Cr, Fe, Cd) – на катоде выделяется и водород, и сам металл. Малоактивные металлы выделяются на катоде в чистом виде (Cu, Ag).

Замечу, что границей между металлами активными и средней активности в ряду напряжений считается алюминий. При электролизе на катоде металлы

до алюминия (включительно!) не восстанавливаются, вместо них восстанавливаются молекулы воды – выделяется водород.

В случае, если на катод поступают ионы водорода – H+ (например при электролизе кислот HCl, H2SO4) восстанавливается

водород из молекул кислоты: 2H+ – 2e = H2

Анод

К аноду притягиваются анионы – отрицательно заряженные ионы: SO42-, PO43-, Cl-, Br-,

I-, F-, S2-, CH3COO-.

При электролизе кислородсодержащих анионов: SO42-, PO43- – на аноде окисляются не анионы, а молекулы

воды, из которых выделяется кислород.

Бескислородные анионы окисляются и выделяют соответствующие галогены. Сульфид-ион при оксилении окислении серу. Исключением является фтор – если он

попадает анод, то разряжается молекула воды и выделяется кислород. Фтор – самый электроотрицательный элемент, поэтому и является исключением.

Анионы органических кислот окисляются особым образом: радикал, примыкающий к карбоксильной группе, удваивается, а сама карбоксильная группа (COO)

превращается в углекислый газ – CO2.

Примеры решения

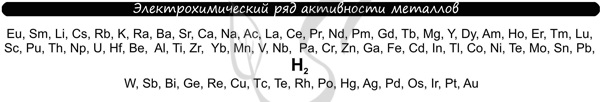

В процессе тренировки вам могут попадаться металлы, которые пропущены в ряду активности. На этапе обучения вы можете пользоваться расширенным рядом

активности металлов.

Теперь вы точно будете знать, что выделяется на катоде 😉

Итак, потренируемся. Выясним, что образуется на катоде и аноде при электролизе растворов AgCl, Cu(NO3)2, AlBr3,

NaF, FeI2, CH3COOLi.

Иногда в заданиях требуется записать реакцию электролиза. Сообщаю: если вы понимаете, что образуется на катоде, а что на аноде,

то написать реакцию не составляет никакого труда. Возьмем, например, электролиз NaCl и запишем реакцию:

NaCl + H2O → H2 + Cl2 + NaOH

Натрий – активный металл, поэтому на катоде выделяется водород. Анион не содержит кислорода, выделяется галоген – хлор. Мы пишем уравнение, так

что не можем заставить натрий испариться бесследно 🙂 Натрий вступает в реакцию с водой, образуется NaOH.

Запишем реакцию электролиза для CuSO4:

CuSO4 + H2O → Cu + O2 + H2SO4

Медь относится к малоактивным металлам, поэтому сама в чистом виде выделяется на катоде. Анион кислородсодержащий, поэтому в реакции выделяется

кислород. Сульфат-ион никуда не исчезает, он соединяется с водородом воды и превращается в серую кислоту.

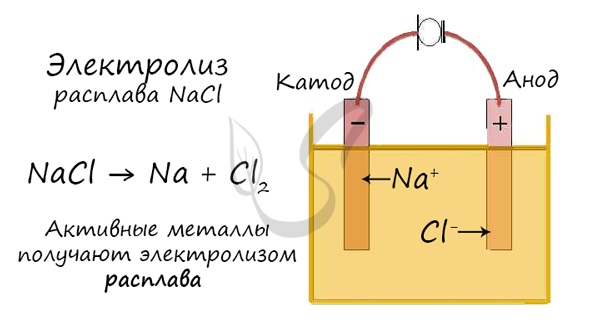

Электролиз расплавов

Все, что мы обсуждали до этого момента, касалось электролиза растворов, где растворителем является вода.

Перед промышленной химией стоит важная задача – получить металлы (вещества) в чистом виде. Малоактивные металлы (Ag, Cu) можно легко получать

методом электролиза растворов.

Но как быть с активными металлами: Na, K, Li? Ведь при электролизе их растворов они не выделяются на катоде в чистом виде, вместо них восстанавливаются

молекулы воды и выделяется водород. Тут нам как раз пригодятся расплавы, которые не содержат воды.

В безводных расплавах реакции записываются еще проще: вещества распадаются на составные части:

AlCl3 → Al + Cl2

LiBr → Li + Br2

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Что такое электролиз? Для более простого понимания ответа на этот вопрос давайте представим себе любой источник постоянного тока. У каждого источника постоянного тока всегда можно найти положительный и отрицательный полюс:

Подсоединим к нему две химически стойких электропроводящих пластины, которые назовем электродами. Пластину, присоединенную к положительному полюсу назовем анодом, а к отрицательному катодом:

Далее, представьте, что у вас есть возможность опустить эти два электрода в расплав хлорида натрия:

Хлорид натрия является электролитом, при его расплавлении происходит диссоциация на катионы натрия и хлорид-ионы:

NaCl = Na+ + Cl−

Очевидно, что заряженные отрицательно анионы хлора направятся к положительно заряженному электроду – аноду, а положительно заряженные катионы Na+ направятся к отрицательно заряженному электроду – катоду. В результате этого и катионы Na+ и анионы Cl− разрядятся, то есть станут нейтральными атомами. Разрядка происходит посредством приобретения электронов в случае ионов Na+ и потери электронов в случае ионов Cl−. То есть на катоде протекает процесс:

Na+ + 1e− = Na0,

А на аноде:

Cl− − 1e− = Cl

Поскольку каждый атом хлора имеет по неспаренному электрону, одиночное существование их невыгодно и атомы хлора объединяются в молекулу из двух атомов хлора:

Сl∙ + ∙Cl = Cl2

Таким образом, суммарно, процесс, протекающий на аноде, правильнее записать так:

2Cl− − 2e− = Cl2

То есть мы имеем:

Катод: Na+ + 1e− = Na0

Анод: 2Cl− − 2e− = Cl2

Подведем электронный баланс:

Na+ + 1e− = Na0 |∙2

2Cl− − 2e− = Cl2 |∙1<

Сложим левые и правые части обоих уравнений полуреакций, получим:

2Na+ + 2e− + 2Cl− − 2e−= 2Na0 + Cl2

Сократим два электрона аналогично тому, как это делается в алгебре получим ионное уравнение электролиза:

2Na++ 2Cl− = 2Na0 + Cl2

далее, объединив ионы Na+ и Cl− получим, уравнение электролиза расплава хлорида натрия:

2NaCl(ж.) => 2Na + Cl2

Рассмотренный выше случай является с теоретической точки зрения наиболее простым, поскольку в расплаве хлорида натрия из положительно заряженных ионов были только ионы натрия, а из отрицательных – только анионы хлора.

Другими словами, ни у катионов Na+, ни у анионов Cl− не было «конкурентов» за катод и анод.

А, что будет, например, если вместо расплава хлорида натрия ток пропустить через его водный раствор? Диссоциация хлорида натрия наблюдается и в этом случае, но становится невозможным образование металлического натрия в водном растворе. Ведь мы знаем, что натрий – представитель щелочных металлов – крайне активный металл, реагирующий с водой очень бурно. Если натрий не способен восстановиться в таких условиях, что же тогда будет восстанавливаться на катоде?

Давайте вспомним строение молекулы воды. Она представляет собой диполь, то есть у нее есть отрицательный и положительный полюсы:

Именно благодаря этому свойству, она способна «облеплять» как поверхность катода, так и поверхность анода:

При этом могут происходить процессы:

Катод:

2H2O + 2e− = 2OH− + H2

Анод:

2H2O – 4e− = O2 + 4H+

Таким образом, получается, что если мы рассмотрим раствор любого электролита, то мы увидим, что катионы и анионы, образующиеся при диссоциации электролита, конкурируют с молекулами воды за восстановление на катоде и окисление на аноде.

Так какие же процессы будут происходить на катоде и на аноде? Разрядка ионов, образовавшихся при диссоциации электролита или окисление/восстановление молекул воды? Или, возможно, будут происходить все указанные процессы одновременно?

В зависимости от типа электролита при электролизе его водного раствора возможны самые разные ситуации. Например, катионы щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия и магния просто не способны восстановиться в водной среде, так как при их восстановлении должны были бы получаться соответственно щелочные, щелочноземельные металлы, алюминий или магний т.е. металлы, реагирующие с водой.

В таком случае является возможным только восстановление молекул воды на катоде.

Запомнить то, какой процесс будет протекать на катоде при электролизе раствора какого-либо электролита можно, следуя следующим принципам:

1) Если электролит состоит из катиона металла, который в свободном состоянии в обычных условиях реагирует с водой, на катоде идет процесс:

2H2O + 2e− = 2OH− + H2

Это касается металлов, находящихся в начале ряда активности по Al включительно.

2) Если электролит состоит из катиона металла, который в свободном виде не реагирует с водой, но реагирует с кислотами неокислителями, идут сразу два процесса, как восстановления катионов металла, так и молекул воды:

2H2O + 2e− = 2OH− + H2

Men+ + ne = Me0

К таким металлам относятся металлы, находящиеся между Al и Н в ряду активности.

3) Если электролит состоит из катионов водорода (кислота) или катионов металлов, не реагирующих с кислотами неокислителями — восстанавливаются только катионы электролита:

2Н+ + 2е− = Н2 – в случае кислоты

Men+ + ne = Me0 – в случае соли

На аноде тем временем ситуация следующая:

1) Если электролит содержит анионы бескислородных кислотных остатков (кроме F−), то на аноде идет процесс их окисления, молекулы воды не окисляются. Например:

2Сl− − 2e = Cl2

S2- − 2e = So

Фторид-ионы не окисляются на аноде поскольку фтор не способен образоваться в водном растворе (реагирует с водой)

2) Если в состав электролита входят гидроксид-ионы (щелочи) они окисляются вместо молекул воды:

4ОН− − 4е− = 2H2O + O2

3) В случае того, если электролит содержит кислородсодержащий кислотный остаток (кроме остатков органических кислот) или фторид-ион (F−) на аноде идет процесс окисления молекул воды:

2H2O – 4e− = O2 + 4H+

4) В случае кислотного остатка карбоновой кислоты на аноде идет процесс:

2RCOO− − 2e− = R-R + 2CO2

Давайте потренируемся записывать уравнения электролиза для различных ситуаций:

Пример №1

Напишите уравнения процессов протекающих на катоде и аноде при электролизе расплава хлорида цинка, а также общее уравнение электролиза.

Решение

При расплавлении хлорида цинка происходит его диссоциация:

ZnCl2 = Zn2+ + 2Cl−

Далее следует обратить внимание на то, что электролизу подвергается именно расплав хлорида цинка, а не водный раствор. Другими словами, без вариантов, на катоде может происходить только восстановление катионов цинка, а на аноде окисление хлорид-ионов т.к. отсутствуют молекулы воды:

Катод: Zn2+ + 2e− = Zn0 |∙1

Анод: 2Cl− − 2e− = Cl2 |∙1

ZnCl2 = Zn + Cl2

Пример №2

Напишите уравнения процессов протекающих на катоде и аноде при электролизе водного раствора хлорида цинка, а также общее уравнение электролиза.

Так как в данном случае, электролизу подвергается водный раствор, то в электролизе, теоретически, могут принимать участие молекулы воды. Так как цинк расположен в ряду активности между Al и Н то это значит, что на катоде будет происходить как восстановление катионов цинка, так и молекул воды.

Катод:

2H2O + 2e− = 2OH− + H2

Zn2+ + 2e− = Zn0

Хлорид-ион является кислотным остатком бескислородной кислоты HCl, поэтому в конкуренции за окисление на аноде хлорид-ионы «выигрывают» у молекул воды:

Анод:

2Cl− − 2e− = Cl2

В данном конкретном случае нельзя записать суммарное уравнение электролиза, поскольку неизвестно соотношение между выделяющимися на катоде водородом и цинком.

Пример №3

Напишите уравнения процессов протекающих на катоде и аноде при электролизе водного раствора нитрата меди, а также общее уравнение электролиза.

Нитрат меди в растворе находится в продиссоциированном состоянии:

Cu(NO3)2 = Cu2+ + 2NO3−

Медь находится в ряду активности правее водорода, то есть на катоде восстанавливаться будут катионы меди:

Катод:

Cu2+ + 2e− = Cu0

Нитрат-ион NO3− — кислородсодержащий кислотный остаток, это значит, что в окислении на аноде нитрат ионы «проигрывают» в конкуренции молекулам воды:

Анод:

2H2O – 4e− = O2 + 4H+

Таким образом:

Катод: Cu2+ + 2e− = Cu0 |∙2

Анод: 2H2O – 4e− = O2 + 4H+ |∙1

2Cu2+ + 2H2O = 2Cu0 + O2 + 4H+

Полученное в результате сложения уравнение является ионным уравнением электролиза. Чтобы получить полное молекулярное уравнение электролиза нужно добавить по 4 нитрат иона в левую и правую часть полученного ионного уравнения в качестве противоионов. Тогда мы получим:

2Cu(NO3)2 + 2H2O = 2Cu0 + O2 + 4HNO3

Пример №4

Напишите уравнения процессов, протекающих на катоде и аноде при электролизе водного раствора ацетата калия, а также общее уравнение электролиза.

Решение:

Ацетат калия в водном растворе диссоциирует на катионы калия и ацетат-ионы:

СН3СООК = СН3СОО− + К+

Калий является щелочным металлом, т.е. находится в ряду электрохимическом ряду напряжений в самом начале. Это значит, что его катионы не способны разряжаться на катоде. Вместо них восстанавливаться будут молекулы воды:

Катод:

2H2O + 2e− = 2OH− + H2

Как уже было сказано выше, кислотные остатки карбоновых кислот «выигрывают» в конкуренции за окисление у молекул воды на аноде:

Анод:

2СН3СОО− − 2e− = CH3−CH3 + 2CO2

Таким образом, подведя электронный баланс и сложив два уравнения полуреакций на катоде и аноде получаем:

Катод: 2H2O + 2e− = 2OH− + H2 |∙1

Анод: 2СН3СОО− − 2e− = CH3−CH3 + 2CO2 |∙1

2H2O + 2СН3СОО− = 2OH− + Н2+ CH3−CH3 + 2CO2

Мы получили полное уравнение электролиза в ионном виде. Добавив по два иона калия в левую и правую часть уравнения и сложив с противоионами мы получаем полное уравнение электролиза в молекулярном виде:

2H2O + 2СН3СООK = 2KOH + Н2+ CH3−CH3 + 2CO2

Пример №5

Напишите уравнения процессов, протекающих на катоде и аноде при электролизе водного раствора серной кислоты, а также общее уравнение электролиза.

Серная кислота диссоциирует на катионы водорода и сульфат-ионы:

H2SO4 = 2H+ + SO42-

На катоде будет происходить восстановление катионов водорода H+ , а на аноде окисление молекул воды, поскольку сульфат-ионы являются кислородсодержащими кислотными остатками:

Катод: 2Н+ + 2e− = H2 |∙2

Анод: 2H2O – 4e− = O2 + 4H+ |∙1

4Н+ + 2H2O = 2H2 + O2 + 4H+

Сократив ионы водорода в левой и правой и левой части уравнения получим уравнение электролиза водного раствора серной кислоты:

2H2O = 2H2 + O2

Как можно видеть, электролиз водного раствора серной кислоты сводится к электролизу воды.

Пример №6

Напишите уравнения процессов, протекающих на катоде и аноде при электролизе водного раствора гидроксида натрия, а также общее уравнение электролиза.

Диссоциация гидроксида натрия:

NaOH = Na+ + OH−

На катоде будут восстанавливаться только молекулы воды, так как натрий – высокоактивный металл, на аноде только гидроксид-ионы:

Катод: 2H2O + 2e− = 2OH− + H2 |∙2

Анод: 4OH− − 4e− = O2 + 2H2O |∙1

4H2O + 4OH− = 4OH− + 2H2 + O2 + 2H2O

Сократим две молекулы воды слева и справа и 4 гидроксид-иона и приходим к тому, что, как и в случае серной кислоты электролиз водного раствора гидроксида натрия сводится к электролизу воды:

2H2O = 2H2 + O2

Источник

Электролиз расплавов солей

Для получения высокоактивных металлов (натрия, алюминия, магния, кальция и др.), легко вступающих во взаимодействие с водой, применяют электролиз расплава солей или оксидов:

Электродные процессы могут быть выражены полуреакциями:

на катоде K(-): Сu2+ + 2e = Cu0

– катодное восстановление

на аноде A(+): 2Cl– – 2e = Cl2

– анодное окисление

Общая реакция электрохимического разложения вещества представляет собой сумму двух электродных полуреакций, и для хлорида меди она выразится уравнением:

Cu2+ + 2 Cl– = Cu + Cl2

При электролизе щелочей и солей оксокислот на аноде выделяется кислород:

4OH– – 4e = 2H2O + O2

2SO42– – 4e = 2SO3 + O2

Электролиз растворов

Совокупность окислительно-восстановительных реакций, которые протекают на электродах в растворах или расплавах электролитов при пропускании через них электрического тока, называют электролизом.

На катоде «-»

источника тока происходит процесс передачи электронов катионам из раствора или расплава, поэтому катод является «восстановителем».

На аноде «+»

происходит отдача электронов анионами, поэтому анод является «окислителем».

При электролизе как на аноде, так и на катоде могут происходить конкурирующие процессы.

При проведении электролиза с использованием инертного (нерасходуемого) анода (например, графита или платины), как правило, конкурирующими являются два окислительных и два восстановительных процесса:

на аноде

– окисление анионов и гидроксид-ионов,

на катоде

– восстановление катионов и ионов водорода.

При проведении электролиза с использованием активного (расходуемого) анода процесс усложняется и конкурирующими реакциями на электродах являются:

на аноде

– окисление анионов и гидроксид-ионов, анодное растворение металла – материала анода;

на катоде

– восстановление катиона соли и ионов водорода, восстановление катионов металла, полученных при растворении анода.

При выборе наиболее вероятного процесса на аноде и катоде следует исходить из положения, что будет протекать та реакция, для которой требуется наименьшая затрата энергии. Кроме того, для выбора наиболее вероятного процесса на аноде и катоде при электролизе растворов солей с инертным электродом используют следующие правила:

а) при электролизе растворов, содержащих в своем составе анионы SO42-, NО-3, РО43-, а также растворов щелочей на аноде окисляется вода и выделяется кислород;

А+ 2H2O – 4e- = 4H+ + O2

б) при окислении анионов Сl-, Вr-, I- выделяются соответственно хлор, бром, иод;

А+ Cl- +e- = Cl0

а) при электролизе растворов солей, содержащих ионы, расположенные в ряду напряжений левее Аl3+, на катоде восстанавливается вода и выделяется водород;

К- 2H2O + 2e- = H2 + 2OH-

б) если ион металла расположен в ряду напряжений правее водорода, то на катоде выделяется металл.

К- Men+ + ne- = Me0

в) при электролизе растворов солей, содержащих ионы, расположенные в ряду напряжений между Al+ и Н+ , на катоде могут протекать конкурирующие процессы как восстановления катионов, так и выделения водорода.

Диссоциация нитрата серебра:

АgNО3 = Аg+ + NO3-

При электролизе водного раствора АgNО3 на катоде происходит восстановление ионов Аg+, а на аноде — окисление молекул воды:

Катод: Аg+ + е = А g

Анод: 2Н2О – 4е = 4Н+ + О2

Суммарное уравнение:______________________________________________

4AgNО3 + 2Н2О = 4Ag + 4НNО3 + О2

Составьте схемы электролиза водных растворов: а) сульфата меди; б) хлорида магния; в) сульфата калия.

Во всех случаях электролиз проводится с использованием угольных электродов.

Диссоциация хлорида меди:

CuCl2 ↔ Сu2+ + 2Cl-

В растворе находятся ионы Си2+ и 2Сl-, которые под действием электрического тока направляются к соответствующим электродам:

Катод- Cu2+ + 2e = Cu0

Анод+ 2Cl- – 2e = Cl2

_______________________________

CuCl2 = Cu + Cl2

На катоде выделяется металлическая медь, на аноде – газообразный хлор.

Если в рассмотренном примере электролиза раствора CuCl2 в качестве анода взять медную пластинку, то на катоде выделяется медь, а на аноде, где происходят процессы окисления, вместо разрядки ионов Сl0 и выделения хлора протекает окисление анода (меди).

В этом случае происходит растворение самого анода, и в виде ионов Сu2+ он переходит в раствор.

Электролиз CuCl2 с растворимым анодом можно записать так:

Электролиз растворов солей с растворимым анодом сводится к окислению материала анода (его растворению) и сопровождается переносом металла с анода на катод. Это свойство широко используется при рафинировании (очистке) металлов от загрязнений.

Диссоциация хлорида магния в водном растворе:

MgCl2 ↔ Mg2++2Сl-

Ионы магния не могут восстанавливаться в водном растворе (идет восстановление воды), хлорид-ионы — окисляются.

Схема электролиза:

В растворе сульфат меди диссоциирует на ионы:

СuSО4 = Сu2+ + SO42-

Ионы меди могут восстанавливаться на катоде в водном растворе.

Сульфат-ионы в водном растворе не окисляются, поэтому на аноде будет протекать окисление воды.

Схема электролиза:

Электролиз водного раствора соли активного металла и кислородсодержащей кислоты (К2SО4) на инертных электродах

К2SО4 = 2К+ + SO42-

Ионы калия и сульфат-ионы не могут разряжаться на электродах в водном растворе, следовательно, на катоде будет протекать восстановление, а на аноде – окисление воды.

Схема электролиза:

или, учитывая, что 4Н+ + 4ОН- = 4Н2О (осуществляется при перемешивании),

H2O ![]() 2H2 + O2

2H2 + O2

Если пропускать электрический ток через водный раствор соли активного металла и кислородсодержащей кислоты, то ни катионы металла, ни ионы кислотного остатка не разряжаются.

На катоде выделяется водород, а на аноде – кислород, и электролиз сводится к электролитическому разложению воды.

Электролиз воды проводится всегда в присутствии инертного электролита (для увеличения электропроводности очень слабого электролита – воды):

Зависимость количества вещества, образовавшегося под действием электрического тока, от времени, силы тока и природы электролита может быть установлена на основании обобщенного закона Фарадея:

![]()

где m

– масса образовавшегося при электролизе вещества (г);

Э

– эквивалентная масса вещества (г/моль);

М

– молярная масса вещества (г/моль);

n

– количество отдаваемых или принимаемых электронов;

I

– сила тока (А);

t

– продолжительность процесса (с);

F

– константа Фарадея, характеризующая количество электричества, необходимое для выделения 1 эквивалентной массы вещества

(F = 96 500 Кл/моль = 26,8 Ач/моль).

Гидролиз неорганических соединений

Взаимодействие ионов соли с водой, приводящее к образованию молекул слабого электролита, называют гидролизом солей.

Если рассматривать соль как продукт нейтрализации основания кислотой, то можно разделить соли на четыре группы, для каждой из которых гидролиз будет протекать по-своему.

1. Соль, образованная сильным основанием и сильной кислотой KBr, NaCl, NaNO3), гидролизу подвергаться не будет, так как в этом случае слабый электролит не образуется. Реакция среды остается нейтральной.

2. В соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой FeCl2, NH4Cl, Al2(SO4)3, MgSO4) гидролизу подвергается катион:

FeCl2 + HOH → Fe(OH)Cl + HCl

Fe2+ + 2Cl- + H+ + OH- → FeOH+ + 2Cl- + Н+

В результате гидролиза образуется слабый электролит, ион H+ и другие ионы. рН раствора < 7 ( раствор приобретает кислую реакцию).

3. Соль, образованная сильным основанием и слабой кислотой (КClO, K2SiO3, Na2CO3, CH3COONa) подвергается гидролизу по аниону, в результате чего образуется слабый электролит, гидроксид ион и другие ионы.

K2SiO3 + НОH → KHSiO3 + KОН

2K+ +SiO32- + Н+ + ОH- → НSiO3- + 2K+ + ОН-

рН таких растворов > 7 ( раствор приобретает щелочную реакцию).

4. Соль, образованная слабым основанием и слабой кислотой ( СН3СООNН4, (NН4)2СО3, Al2S3) гидролизуется и по катиону, и по аниону. В результате образуется малодиссоциирующие основание и кислота. рН растворов таких солей зависит от относительной силы кислоты и основания.

Алгоритм написания уравнений реакций гидролиза соли слабой кислоты и силиного основания

Различают несколько вариантов гидролиза солей:

1. Гидролиз соли слабой кислоты и сильного основания: (CH3COONa, KCN, Na2CO3).

Пример 1. Гидролиз ацетата натрия.

или CH3COO– + Na+ + H2O ↔ CH3COOH + Na+ + OH–

CH3COO– + H2O ↔ CH3COOH + OH–

Так как уксусная кислота слабо диссоциирует, ацетат-ион связывает ион H+, и равновесие диссоциации воды смещается вправо согласно принципу Ле Шателье.

В растворе накапливаются ионы OH- ( pH >7)

Если соль образована многоосновной кислотой, то гидролиз идет ступенчато.

Если соль образована многоосновной кислотой, то гидролиз идет ступенчато.

Например, гидролиз карбоната: Na2CO3

I ступень: CO32– + H2O ↔ HCO3– + OH–

II ступень: HCO3– + H2O ↔ H2CO3 + OH–

Na2CO3 + Н2О = NaHCO3 + NaOH

( pH >7)

Практическое значение обычно имеет только процесс, идущий по первой ступени, которым, как правило, и ограничиваются при оценке гидролиза солей.

Равновесие гидролиза по второй ступени значительно смешено влево по сравнению с равновесием первой ступени, поскольку на первой ступени образуется более слабый электролит (HCO3–), чем на второй (H2CO3)

Пример 2 . Гидролиз ортофосфата рубидия.

1. Определяем тип гидролиза:

Rb3PO4 ↔ 3Rb+ + PO43–

Рубидий – щелочной металл, его гидроксид – сильное основание, фосфорная кислота, особенно по своей третьей стадии диссоциации, отвечающей образованию фосфатов, – слабая кислота.

Идет гидролиз по аниону.

2. Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду:

PO3-4+ H–OH ↔ HPO2-4 + OH–.

Продукты – гидрофосфат- и гидроксид-ионы, среда – щелочная.

3. Составляем молекулярное уравнение:

Rb3PO4 + H2O ↔ Rb2HPO4 + RbOH.

Получили кислую соль – гидрофосфат рубидия.

Алгоритм написания уравнений реакций гидролиза соли сильной кислоты и слабого основания

2. Гидролиз соли сильной кислоты и слабого основания: NH4NO3, AlCl3, Fe2(SO4)3.

Пример 1. Гидролиз нитрата аммония.

NH4+ + NO3– + H2O ↔ NH4OH + NO3– + H+

NH4+ + H2O ↔ NH4OH + H+

(pH<7)

В случае многозарядного катиона гидролиз протекает ступенчато, например:

I ступень : Cu2+ + HOH ↔ CuOH+ + H+

II ступень : CuOH+ + HOH ↔ Cu(OH)2 + H+

СuСl2 + Н2О = CuOHCl + HCl

( pH <7)

При этом концентрация ионов водорода и pH среды в растворе также определяются главным образом первой ступенью гидролиза.

Пример 2. Гидролиз сульфата меди(II)

1. Определяем тип гидролиза. На этом этапе необходимо написать уравнение диссоциации соли:

CuSO4 ↔ Cu2+ + SO2-4.

Соль образована катионом слабого основания (подчеркиваем) и анионом сильной кислоты. Идет гидролиз по катиону.

2. Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду:

Cu2+ + H-OH ↔ CuOH+ + H+.

Образуется катион гидроксомеди(II) и ион водорода, среда – кислая.

3. Составляем молекулярное уравнение.

Надо учитывать, что составление такого уравнения есть некоторая формальная задача. Из положительных и отрицательных частиц, находящихся в растворе, мы составляем нейтральные частицы, существующие только на бумаге. В данном случае мы можем составить формулу (CuOH)2SO4, но для этого наше ионное уравнение мы должны мысленно умножить на два.

Получаем:

2CuSO4 + 2H2O ↔ (CuOH)2SO4 + H2SO4.

Обращаем внимание, что продукт реакции относится к группе основных солей. Названия основных солей, как и названия средних, следует составлять из названий аниона и катиона, в данном случае соль назовем «сульфат гидроксомеди(II)».

Алгоритм написания уравнений реакций гидролиза соли слабой кислоты и слабого основания

3. Гидролиз соли слабой кислоты и слабого основания:

Пример 1. Гидролиз ацетата аммония.

CH3COO– + NH4+ + H2O ↔ CH3COOH + NH4OH

В этом случае образуются два малодиссоциированных соединения, и pH раствора зависит от относительной силы кислоты и основания.

Если продукты гидролиза могут удаляться из раствора, например, в виде осадка или газообразного вещества, то гидролиз протекает до конца.

Пример 2. Гидролиз сульфида алюминия.

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OН)3 + 3H2S

2А l3+ + 3 S2- + 6Н2О = 2Аl(OН)3(осадок) + ЗН2S (газ)

Пример 3. Гидролиз ацетата алюминия

1. Определяем тип гидролиза:

Al(CH3COO)3 = Al3+ + 3CH3COO–.

Соль образована катионом слабого основания и анионами слабой кислоты.

2. Пишем ионные уравнения гидролиза, определяем среду:

Al3+ + H–OH ↔ AlOH2+ + H+,

CH3COO– + H–OH ↔ CH3COOH + OH–.

Учитывая, что гидроксид алюминия очень слабое основание, предположим, что гидролиз по катиону будет протекать в большей степени, чем по аниону. Следовательно, в растворе будет избыток ионов водорода, и среда будет кислая.

Не стоит пытаться составлять здесь суммарное уравнение реакции. Обе реакции обратимы, никак друг с другом не связаны, и такое суммирование бессмысленно.

3 . Составляем молекулярное уравнение:

Al(CH3COO)3 + H2O = AlOH(CH3COO)2 + CH3COOH.

Это тоже формальное упражнение, для тренировки в составлении формул солей и их номенклатуре. Полученную соль назовем ацетат гидроксоалюминия.

Алгоритм написания уравнений реакций гидролиза соли сильной кислоты и сильного основания

4. Соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием, гидролизу не подвергаются, т.к. единственным малодиссоциирующим соединением является H2O.

Соль сильной кислоты и сильного основания не подвергается гидролизу, и раствор нейтрален.

Источник